當(dāng)音階在空間中翻轉(zhuǎn)重疊,幾何的結(jié)構(gòu)性和音樂的結(jié)構(gòu)性重合了

一

YouTube上有個(gè)名叫“音樂的幾何”的講座,一位叫作衛(wèi)斯理(Bill Wesley)的彪悍鬈發(fā)大叔跟大家分享他自己發(fā)明的鍵盤樂器。這個(gè)后來定名叫“Array mbira”的鍵盤,把琴鍵之間的排布重新設(shè)計(jì),不再像傳統(tǒng)鍵盤那樣從低到高,而是把“和諧”的音放置得盡量近,也就是說,八度音程關(guān)系的若干音,一個(gè)手指就能彈出來(因?yàn)樗鼈兎植荚谝粋€(gè)鍵的垂直方向,手指“搓動(dòng)”就可以演奏),然后五度音程的音相鄰,為了方便三度、六度等音程,他設(shè)置了一些重復(fù)的鍵,這樣左右手都可以以小小的移動(dòng)抵達(dá)音符。并且,小調(diào)在左手彈,大調(diào)在右手彈,這個(gè)簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)也讓一切都變得更方便。這樣一來,琴鍵不是線性的一維,而是平面的二維;彈琴的人即使碰錯(cuò)音,也不會(huì)相去太遠(yuǎn);更重要的是,轉(zhuǎn)調(diào)變得極為容易,因?yàn)楦鱾€(gè)調(diào)的鍵盤看上去都是一樣的,不再有黑白鍵的視覺干擾。他說這樣的排布,相當(dāng)于給樂器增加了一個(gè)維度,也就是“情感”,因?yàn)楹椭C度以物理距離的方式呈現(xiàn)了,和諧與否,遠(yuǎn)近盡收眼底。此外,我想既然西方音樂中有大量的多聲部,那么它本來就至少是二維的,有線條,有和諧度,衛(wèi)斯理的排布不過是用他的方式實(shí)現(xiàn)了這個(gè)概念而已。

在他的設(shè)計(jì)中,整個(gè)鍵盤很小,手指的小小移動(dòng)就能解決大部分的和聲進(jìn)行,甚至能夠囊括比較復(fù)雜的轉(zhuǎn)調(diào)的作品,包括貝多芬著名的轉(zhuǎn)調(diào),都可以清晰地表達(dá)出來。因?yàn)樯婕白约旱恼{(diào)律問題,這個(gè)綜合了幾何、算術(shù)和物理的設(shè)計(jì)并不簡(jiǎn)單,它也不是橫空出世,20世紀(jì)80年代就有人申請(qǐng)了一種以五度相鄰構(gòu)建鍵盤的專利(Wicki/Hayden)。這個(gè)呵呵憨笑的比爾大叔,在那個(gè)視頻里自豪地展示他的酷炫樂器。這些看上去只有若干小按鈕的鍵盤,演奏者只需手指輕輕撓撥按壓,當(dāng)真能彈出管風(fēng)琴那樣的效果——從動(dòng)作表面看,倒真是一種“極簡(jiǎn)主義”。在我知道的用手演奏的樂器里,恐怕沒有誰比他的動(dòng)作更小。視頻是2011年的,至今他們一伙人仍在演奏好玩的炫技音樂,樂器的小家族也在不斷擴(kuò)充,已經(jīng)包括豎琴了。

我不知道這易上手、聲音極為可愛的樂器會(huì)不會(huì)成為“主流”鍵盤樂器,能不能登上大雅之堂,至少它的思路很合我口味。我們所習(xí)慣的那種從左到右也就是從低到高的鍵盤排布,本來也出自一種隱喻——聲音頻率漸高,跟“更加靠右”有什么天然的聯(lián)系嗎?沒有。這都是人為的、歷史的。那么把一種隱喻換成另一種隱喻,有何不好?“越近越和諧”,比爾打的是“便利”的旗號(hào),其野心可不止于此。他的樂器被一些名樂手使用,還參與了電影音樂,追隨者包括“斯汀”(Sting)那樣的名組合,他希望有一天可以批量生產(chǎn)這種樂器,甚至能改變音樂世界。當(dāng)然,各種以“和諧度”為距離構(gòu)建的鍵盤,還是要面對(duì)一個(gè)“不和諧怎么搞”的問題。音樂中的不和諧本來是極為重要的部分。不錯(cuò),在八度、五度這樣的聲音里,人腦深感愉悅,但不會(huì)滿足于此。所以,在和諧和不和諧之間漫步,兼顧平衡與立體,是真正的難事,比爾他們也未必做到了。我慕名去聽了能找到的“Array mbira”音樂,雖然極易親近,也很有沖擊力,但深度有限——但這也可能是眾人還未習(xí)慣它,為它寫出多種音樂之故。比爾大叔其人,是個(gè)愛鉆研的科學(xué)愛好者(略帶民科色彩)和“文藝憤老”,經(jīng)常在網(wǎng)站上抱怨音樂越來越自動(dòng)化、越來越貧乏。“我的樂器視頻沒有那些好玩的小貓照片,我知道不會(huì)有人喜歡。”

時(shí)至今日,網(wǎng)絡(luò)讓各種傳播都成為可能,我經(jīng)常在YouTube上看見愛好者們?cè)O(shè)計(jì)的各種奇巧樂器,不少人既是音樂愛好者,也是科學(xué)愛好者、“思考愛好者”。其實(shí),用“和諧度”這樣更有音樂意義的方式來設(shè)計(jì)鍵盤,本應(yīng)是一種相當(dāng)自然的思路。音樂中的情緒很鮮明,就算被文化加工得很嚴(yán)重,不少人還是有相當(dāng)?shù)墓餐惺埽@樣一來,用標(biāo)準(zhǔn)化的方式來計(jì)量和生產(chǎn)音樂中的感情,就極有誘惑力,這種嘗試差不多跟音樂有著一樣長的歷史。古希臘的畢達(dá)哥拉斯發(fā)現(xiàn)了弦長與音高的關(guān)系,繼而從這些比例中看出“和諧”的要義,自此之后,作曲家、音樂理論家、數(shù)學(xué)家和物理學(xué)家們,不知想出多少種體系,想把音樂這種看不見摸不著的東西“繩之以法”。也因?yàn)樗荒芄怨缘剞粼诩埳希杂性S許多多角度去投射它。

18世紀(jì)下半葉以降,歐洲的數(shù)學(xué)有了巨大的發(fā)展,音樂則處在一個(gè)多種風(fēng)格涌動(dòng)的局面,法國和意大利風(fēng)格,古代風(fēng)格和“現(xiàn)代”風(fēng)格(比如法國理論家和作曲家拉莫為代表)共存。這個(gè)時(shí)期,熱愛音樂并從中獲得研究方向的數(shù)學(xué)家和科學(xué)家不止一位,比如瑞士數(shù)學(xué)巨匠歐拉。本來,音樂只是消遣,不過數(shù)學(xué)本能讓他在音樂中也開始思考數(shù)學(xué)。從十幾歲的時(shí)候,他就發(fā)表了關(guān)于“聲音傳播”的論文,此后幾十年都經(jīng)常回到對(duì)音樂的思考中。1730年(當(dāng)時(shí)歐拉23歲),他的想法是“量化”音樂激發(fā)的感覺,也就是,通過分析聲音的數(shù)學(xué)和物理特質(zhì),計(jì)算出“音樂的悅耳度”。當(dāng)時(shí)另一位瑞士數(shù)學(xué)家,歐拉當(dāng)時(shí)的老師和朋友伯努利對(duì)音樂也有興趣,但在跟歐拉的通信中,他表示這種快感是基礎(chǔ)性的東西,不可能量化,可是歐拉并不放棄。

當(dāng)時(shí),人們已經(jīng)知道音程中的八度、五度、四度最令人愉悅,三度、六度算是不和諧,又因?yàn)橐舴兄芷谛裕ㄖ挥衅邆€(gè)音符,然后重復(fù)),那么用數(shù)字來分析它應(yīng)該是可行的。歐拉把任意的音程按比例標(biāo)記出來,比如一個(gè)三和弦,用p∶q∶r(都是質(zhì)數(shù))來表示,然后創(chuàng)造出一個(gè)“和諧度”或者“悅耳度”(agreeableness,拉丁名“gradus suavitatis”)=p+q+r-2來記錄和弦或者音程的和諧程度。這個(gè)結(jié)果不僅能解釋許多(但并非全部)當(dāng)時(shí)對(duì)聲音和諧程度的認(rèn)識(shí),而且它跟后代出現(xiàn)的聲波疊加的分析是大體一致的。乘積轉(zhuǎn)換成加法的對(duì)數(shù)工具并非歐拉所發(fā)明,但他是第一個(gè)用對(duì)數(shù)來計(jì)算音程的人。歐拉的許多想法受當(dāng)時(shí)的文化影響,今人會(huì)覺得荒謬,比如把不和諧音程歸為“上帝不喜歡不完美數(shù)字”,把文化差異解釋為“野蠻人欣賞不了我們的音樂,因?yàn)樗麄兝斫獠涣宋覀兊囊魳分械纳羁毯椭C”等,這些認(rèn)知,都在社會(huì)和文化的變革中被人摒棄了。而在這個(gè)探索音樂的過程中,歐拉收獲了很多數(shù)學(xué)思想和工具,比如自然對(duì)數(shù)(e正是以歐拉命名的)。感謝《音樂與現(xiàn)代科學(xué)》(Music and the Making of Modern Science,by Peter Pesic,2014)一書,為我們指出著名的歐拉公式F+V-E=2,[1] 和那個(gè)并不太成功的音樂公式p+q+r-2,盡管二者應(yīng)用于完全不同的領(lǐng)域,但有著奇妙的內(nèi)在聯(lián)系。之后,歐拉的特性數(shù),X=V+F-E中的X,也被稱為“度數(shù)”。

不出伯努利所料,歐拉用數(shù)字來表達(dá)“音樂的快樂和悲傷程度”的“音樂情感公式”,最終留在了他的早期論文里,只供科學(xué)史家來爬梳。漸漸地,歐拉在各種新音樂中擴(kuò)大了自己對(duì)音樂“和諧度”的認(rèn)識(shí)。三十年來,歐拉都沒忘記音樂對(duì)數(shù)學(xué)的啟發(fā)。

時(shí)至今日,情感仍然是一種“算不清”的東西,當(dāng)人們企圖去計(jì)算“快樂”和“悲傷”的數(shù)值的時(shí)候,這些情緒仍會(huì)不斷遁形,逃脫各種語言(包括數(shù)字)的追索。這是不是人類的宿命?大腦進(jìn)化至今,仍然是“遠(yuǎn)古大腦”,仍然殘余無法被“升級(jí)”的部分,科技也好語言也好,撞在肉身之墻上仍然喏喏退卻。語言和情緒的脫節(jié),感性與理性的分離,生理基礎(chǔ)相對(duì)于社會(huì)巨變顯出的滯后,仍然源源不斷地生產(chǎn)這個(gè)人類社會(huì)里的各種好戲。

而從另一方面看,音樂難道不是太神奇了嗎?音階中七個(gè)音的循環(huán)外加一些已知的和聲關(guān)系,和諧與不和諧的人類感受,竟然給數(shù)學(xué)和物理打開了這樣的天地。追本溯源,這從畢達(dá)哥拉斯時(shí)代就開始了,比如那個(gè)深深困擾人類的,怎么也馴服不了的五度圈。音樂家為這個(gè)顧此失彼的調(diào)律問題煩惱,科學(xué)家?guī)筒簧洗竺Γ吹棺C明嘗試“完美”的調(diào)律是白費(fèi)力氣,但人們?cè)谶@個(gè)死角中認(rèn)識(shí)了更深刻豐富的世界。

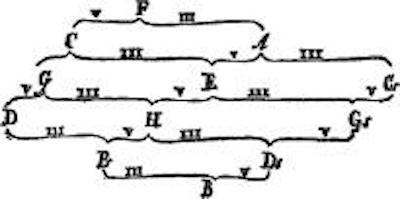

如今,歐拉的“音樂數(shù)學(xué)”成就已經(jīng)被人梳理并出版了相關(guān)的著作。他最重要的音樂研究心得卻等了一百多年才在音樂理論家那里聽到微弱的回響。《音樂新理論的嘗試》(TENTAMEN NOVAE THEORIAE MUSICAE EX CERTISSIMIS HARMONIAE PRINCIPIIS DILUCIDE EXPOSITAE)里提出了一個(gè)“調(diào)性網(wǎng)絡(luò)”(Tonnetz):從音程來說,F(xiàn)到C,C到G,G到D都是五度,C到下方A是三度,A到E也是五度。這樣一來,十二個(gè)音都有了位置,它們不再是一維的性狀,而展現(xiàn)了平面關(guān)系——不知讀者是否像我一樣,覺得這個(gè)網(wǎng)絡(luò)跟歐拉著名的七橋圖也有幾分神似——這些音符也不能遍歷。

圖中字母右邊的小s表示升號(hào)

注意,歐拉在這里是忽略各個(gè)音符的具體音高的,也就是說,某個(gè)C音跟高八度的C可視為同一。這樣一來,音階的“扭曲”“粘合”就產(chǎn)生了。音階不再是直線式,它本身就有了平面結(jié)構(gòu)。

不用說,這跟比爾大叔的鍵盤有著異曲同工之妙,鍵盤上琴鍵的距離可以是我們常見的,按聲音頻率大體均分的距離,也可以是體現(xiàn)聲音同構(gòu)性的抽象距離。這一切,都來自音符的特性——循環(huán)性,以及八度、五度、四度這些深植于生理感知和文化習(xí)慣的和諧音程。聲音的排列呈現(xiàn)網(wǎng)狀之后,音樂理論家們立刻感到音樂的進(jìn)行可以用圖形來表示了。

二

數(shù)學(xué)家和物理學(xué)家則是從另一側(cè)面來想這個(gè)問題。著名物理學(xué)家亥姆霍茲的諸多成就里,包括聲學(xué)和神經(jīng)傳導(dǎo)的成果。他追索聲音的物理規(guī)律,還去鉆研人耳的結(jié)構(gòu),大約是想從“認(rèn)知”那一端,探索音樂和感覺的奧秘。亥姆霍茲從音樂可以移調(diào)而聲音相對(duì)關(guān)系不變這一點(diǎn)出發(fā),指出它的空間性:一個(gè)物體在空間中移動(dòng),也不會(huì)發(fā)生改變,這一點(diǎn)和音樂是一樣的。也就是說,因?yàn)槲矬w在空間中可以移動(dòng),音樂中的音高由于有比例性,也就是說,兩個(gè)音如果距離五度,弦長比是3∶2,如果距離大三度,弦長比是5∶4,那么以此類推,只要保證相對(duì)關(guān)系不變,音樂就保持不變。那么,音樂一定和“物體運(yùn)動(dòng)”具有類似的特質(zhì)。在這之后,亥姆霍茲持續(xù)思考空間問題,在黎曼空間、非歐幾何的啟示下,將空間、聲音、視覺、顏色這些有著誘人聯(lián)系的課題整理成《論幾何原理的起源和意義》(The Origin and Meaning of Geometrical Axioms,1878)等論文。

亥姆霍茲是19世紀(jì)的德意志人,此時(shí)的文化空氣中,音樂興盛,哲學(xué)興盛,不少科學(xué)家都渴望將科學(xué)和音樂及藝術(shù)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。不過科學(xué)幫助人們對(duì)聲音物理特質(zhì)的理解迅速提升,音樂家卻似乎“聽不見”科學(xué)的聲音。音樂在科學(xué)面前沉默,倒是18世紀(jì)的歐洲社會(huì)劇變,聽到了音樂的回答——“古典”的優(yōu)雅范式消失了,太多的變化破冰而出,曾經(jīng)對(duì)稱、收斂的音樂世界再無寧日。無論是莫扎特、貝多芬、舒伯特還是晚一些的肖邦、舒曼、柏遼茲、李斯特、瓦格納,他們的音樂語言受到文學(xué)、繪畫甚至政治的影響十分迅速并且可見。而到了19世紀(jì)下半葉,數(shù)學(xué)和物理學(xué)明明把聲音的傳播特質(zhì)都講清楚了,卻不見任何大作曲家因此再發(fā)現(xiàn)一個(gè)“特里斯坦和弦”。當(dāng)時(shí)教堂有改革,或者社會(huì)有風(fēng)波的時(shí)候,在音樂中引起的變化,遠(yuǎn)大于揭露物理聲音奧秘的傅立葉變換所激發(fā)的變化。音樂學(xué)家羅森改編美國藝術(shù)家紐曼(Barnett Newman)的一句戲言:“音樂學(xué)于音樂學(xué)家,猶如鳥類學(xué)于鳥兒。”科學(xué)更是如此。

這時(shí)的數(shù)學(xué)和物理,頂多就是對(duì)樂器制造和調(diào)律幫了些忙——還不一定是什么大忙,制琴者憑耳朵已經(jīng)把調(diào)律試得差不多,能夠滿足精度有限又受文化左右的人耳需求,基于無理數(shù)計(jì)算的“十二平均律”的鋼琴調(diào)律也就是增加了一種可能性而已。之前的巴赫,雖然被今人認(rèn)為作曲風(fēng)格“數(shù)學(xué)般精確嚴(yán)密”,他受的數(shù)學(xué)教育偏偏極為貧乏,他甚至沒怎么受當(dāng)時(shí)啟蒙運(yùn)動(dòng)的影響,也沒有多少歷史證據(jù)表明,巴赫了解當(dāng)時(shí)的科學(xué)成就。而所謂巴赫音樂的“數(shù)學(xué)性”,無非是“數(shù)字性”、結(jié)構(gòu)性和比例性而已,并未超出小范圍內(nèi)自然數(shù)的計(jì)算。能在音樂性中兼顧數(shù)字,已經(jīng)相當(dāng)罕見(也并不孤立, 巴托克等作曲家也喜歡讓音樂和數(shù)字“互文”),更何況它并不是音樂的主要目的。說到比例,有人可能會(huì)舉出“黃金分割”在藝術(shù)包括音樂中應(yīng)用甚廣,這在某種程度上是事實(shí),但不少流行的例子是錯(cuò)誤或者夸大的,它其實(shí)沒那么神奇,此為他話。

這樣看來,雖然技術(shù)的進(jìn)步讓音樂家們受益,又能通過改變音樂的傳播來影響音樂,但科學(xué)似乎再也沒能伸手直接觸及和推動(dòng)音樂的創(chuàng)作。直到20世紀(jì)前,音樂家在其中只是科技成就中被影響的一分子,而不是主動(dòng)采擷科學(xué)思想的人。

就像任何有歷史、有一定復(fù)雜度的事物一樣,科學(xué)和音樂,在歷史上有一定的遇合,更多的時(shí)候還是各說各話。在我們所知的18、19世紀(jì)傳世音樂家里,幾乎無人擁有像樣的數(shù)學(xué)或科學(xué)訓(xùn)練(俄國人鮑羅丁例外,不過他的化學(xué)家生涯跟作曲事業(yè)似乎并無直接正向關(guān)聯(lián))。科學(xué)的逐漸專門化,也令圈外人不能輕易涉足,歌德那樣的通才越來越少。

那么,如果“科學(xué)只能間接地影響音樂”是個(gè)真命題并且是個(gè)“問題”的話,它出在音樂家身上,還是音樂身上?原因有很多。泛泛而言,古今中外的藝術(shù)家,往往不同程度地拒斥科學(xué)。這也可以理解。難道藝術(shù)不是承擔(dān)科學(xué)所“余”的部分嗎?此外,專門化的科學(xué)和專門化的音樂,注定無法在人腦中獲得精確的對(duì)應(yīng),因?yàn)椴豢赡苣敲辞伞?茖W(xué)方法、理性思維在任何成體系的分支里都有應(yīng)用,音樂也不例外,但更抽象復(fù)雜的科學(xué)原理并不能激發(fā)更深刻的音樂。人腦雖能對(duì)音樂的“長度”“比例”有所感知,但不大可能精細(xì)到科學(xué)所抵達(dá)的程度;即便感知比例,往往也不是復(fù)雜的比例,比如兩個(gè)音的頻率比,但凡悅耳之音往往分母較小(基本在10以內(nèi)),而不大可能是113/199這樣的數(shù)字;那些直接依照技術(shù)原理或者數(shù)學(xué)模型的作曲,都不一定影響到音樂品質(zhì)本身。

你也可以說這并不是問題。數(shù)學(xué)或物理,是以事物一般性為目標(biāo),那么從其他領(lǐng)域(音樂是其中之一)獲取結(jié)構(gòu)上的啟發(fā),并推廣出新法則,是完全可以想象的事情。而音樂針對(duì)的是人的耳朵、人的情感,受眾的感官功能是有限的,何必去操心宇宙法則呢?

只是20世紀(jì)之后,科技對(duì)文化的顛覆更大,加上文化的碎片化,總會(huì)有藝術(shù)家攫取文化中的一面,據(jù)為己有。同時(shí),美術(shù)中出現(xiàn)了立體主義、抽象派,時(shí)間和空間都成為思想的主題。音樂中的十二音、序列主義等都有了數(shù)學(xué)元素,電子音樂則終于直接地應(yīng)用上了技術(shù)。而對(duì)音樂家來說,科學(xué)仍然是可選項(xiàng),不是必選項(xiàng)。20世紀(jì)作曲大師斯特拉文斯基就說過:“我完全不懂‘聲音’是怎么回事!”

三

特莫斯科(Dmitri Tymoczko)是普林斯頓大學(xué)的作曲教授,也是位理論怪才,他為“空間理論”著迷,寫出的音樂論文《和弦中的幾何》據(jù)說是美國《科學(xué)》雜志有史以來發(fā)表的第一篇音樂論文。YouTube上,有若干他的講座,關(guān)于“音樂的幾何”“音樂的空間”“音樂的形狀”等。他出生于1969年,緊隨“垮掉的一代”生長,父母是大學(xué)教授,又是“嬉皮士”,一家人住在嬉皮公社的大房子里,還種植大麻。小時(shí)候,父親曾因?yàn)樯辖挚棺h越戰(zhàn)而被捕。他在這樣的家庭中長大,既喜歡智識(shí),又有一身反骨,當(dāng)然還有對(duì)音樂的癡迷。他從小在鋼琴和電吉他上彈著搖滾,其間也學(xué)點(diǎn)貝多芬和巴赫,后來幸運(yùn)地遇到一個(gè)老師,“把兩個(gè)世界捏合在一起”。那時(shí)候他數(shù)學(xué)很好,可是最終選擇了音樂——曾經(jīng)也是那么特立獨(dú)行的父親,臨終時(shí)則要他許諾去耶魯大學(xué)讀法律而不是學(xué)音樂,他答應(yīng)了,心里卻有自己的小算盤。后來,因?yàn)榉N種原因,科斯莫特想過放棄音樂,去哈佛大學(xué)讀了四年哲學(xué),不成功,最終又回到音樂,認(rèn)真思考自己的作曲之路。

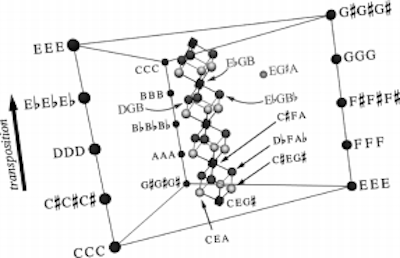

然而學(xué)院里的嚴(yán)肅音樂,永遠(yuǎn)在“如何讓大家接受”的問題上掙扎。特莫斯科戲言,“這些音樂作曲家都得花錢請(qǐng)人來聽”,“作曲家終生在大學(xué)里勉強(qiáng)糊口,看人臉色”。前輩告訴他作曲家“讓餐桌上有食物”是多么不容易,有些令人尊敬的前輩費(fèi)盡心機(jī)幫人找教職,以求同仁們衣食有靠。另一方面,他又很驚訝音樂世界內(nèi)部的壁壘,嚴(yán)肅、流行、電子、搖滾,音樂學(xué)院的老師跟外面完全不在一個(gè)世界中。特莫斯科并不想解決音樂的接受問題,但他想去尋求音樂底層的奧秘,至少嘗試去表述它。《音樂中的幾何》這本大作,是其多年思考的一個(gè)總結(jié),談的是和聲進(jìn)行的“幾何表達(dá)法”。簡(jiǎn)單地說,他設(shè)計(jì)了一些幾何空間,連接其中一些點(diǎn),形成矢量,看看它們最終形成什么模式,或者,按照傳統(tǒng)和聲原則在這些空間中旅行,看看能產(chǎn)生什么樣的音樂。在他的觀察下,格利高里圣詠和一首德彪西前奏曲甚至爵士樂手柯川的音樂顯示出驚人的聯(lián)系。上文說過,用空間來表述和聲進(jìn)行,可以說古已有之(比如歐拉的和聲網(wǎng)),但現(xiàn)代音樂為它提供了更有意義和更有意思的材料,更何況群論、集合論、非歐幾何、拓?fù)鋵W(xué)這些工具,為之提供了更精準(zhǔn)的框架。

在他這里,音樂是實(shí)實(shí)在在地受一些幾何觀念指引,盡管這并不是多么復(fù)雜的幾何,并且和不少音樂理論書籍一樣,即便從數(shù)學(xué)出發(fā),數(shù)學(xué)也隨音樂話題的深入漸漸隱形,取而代之的還是音樂實(shí)踐和音樂判斷。數(shù)學(xué)觀念最多僅僅是一個(gè)發(fā)端和靈感,一個(gè)隱喻的借口。即便如此,他的創(chuàng)造力和洞察力還是讓人嘆為觀止。比如第三章“和弦的幾何”中有這樣一幅十分經(jīng)典的圖,任何讀到此書的人都不可錯(cuò)過:

這是個(gè)三維空間內(nèi)表達(dá)三和弦(由三個(gè)音組成的和弦,比如C—E—G)的圖示。我這個(gè)普通讀者,從他講二維(三和弦)的時(shí)候,就吭哧吭哧用紙來折莫比烏斯環(huán)[2]去理解,之后又想象一個(gè)棱鏡的兩端擰了120°對(duì)接上,而它的真正模型是只有一個(gè)邊界,螞蟻從某點(diǎn)出發(fā)會(huì)爬回原點(diǎn)的“甜麥圈”。邊界上的點(diǎn)是三個(gè)相同的音,表面的點(diǎn)是三個(gè)音中有兩個(gè)相同的音。上面這個(gè)棱柱圖是把甜麥圈掰開重建后的視圖,不夠直觀,不過能顯示甜麥圈內(nèi)部的音。之所以這樣扭曲,是基于“不同八度內(nèi)的同唱名音視為相同”的假設(shè),這也是特莫斯科的出發(fā)點(diǎn)之一,他把音符囚禁在一個(gè)八度之內(nèi),強(qiáng)迫它們折疊,這顯然還原不成我們聽到的音樂,但音階在空間之中能夠翻轉(zhuǎn)、重疊,恰恰表明為何音樂有無窮可能,卻又極為簡(jiǎn)單。音樂可以漫長、復(fù)雜,有曲折的路途,而換一個(gè)濾鏡去看,比如“和聲的距離”,音樂可能極為精練和靜止,一劍封喉。

作者用陶土自制的三維空間模型“甜麥圈”,它表達(dá)所有三音的組合,不過有些組合在它的內(nèi)部不可見。它只有一個(gè)邊界,所有三個(gè)音相同的組合都在邊界上,兩個(gè)音相同的組合都在表面。連線表示三音每一步的半音變化。

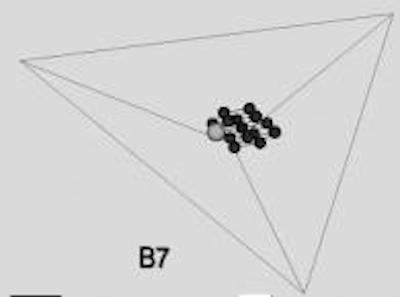

他寫了這本巨著來描述幾何模型下的和聲進(jìn)行和對(duì)位,自己的作品則踐行其理念。讓人服氣的是,他在經(jīng)典曲庫的數(shù)據(jù)中挑出一些杰作,來證明有些作曲家在和聲進(jìn)行方面,果真遵循一定的對(duì)稱原則,符合他的理論,最著名的例子是肖邦的《e小調(diào)前奏曲》(Op. 28/4)盡管作曲家是無意識(shí)的,盡管他挑選的方式是觀念先行的。書中的圖示較為煩瑣難懂,有人簡(jiǎn)化成下圖:

左下角的“B7”是曲子中間的一個(gè)和弦,大圓點(diǎn)表示當(dāng)前的和聲,中間一簇圓點(diǎn)表示和弦在空間中的位置。而且,這是一個(gè)四維空間的投影。如果讀者能看到動(dòng)圖,那會(huì)是一場(chǎng)音樂的“星際旅行”。

因?yàn)楹吐曔M(jìn)行在他這里用點(diǎn)、線來表示其路徑,那么他常常可以指出,某兩首作品聽上去如此不同,但它們的路徑形狀相似。這種奇妙的聯(lián)系讓我十分著迷。他認(rèn)為好聽的音樂應(yīng)該是具有某些幾何特質(zhì)的。不過,在頭腦中建立這種聯(lián)系確實(shí)需要漫長的訓(xùn)練,何況特莫斯科對(duì)聲音的辨別有一個(gè)前提:音階上的音不管八度,只在乎唱名,但一般人的耳朵和大腦并不容易忽視音區(qū)。特莫斯科自己或可在腦中建立和弦的幾何關(guān)系跟音樂的聯(lián)系,據(jù)說數(shù)學(xué)家歐拉也可以。不過我自己嘗試過,至今徒勞。假如,相當(dāng)多的作曲家接受了這一點(diǎn),并且將這種“空間聽覺”內(nèi)化成音樂能力,是不是我們的音樂會(huì)因此不同?那么所謂音樂如同建筑云云,也真有了另一層極為貼切的意思,甚至可能帶來哲學(xué)意味的顛覆。自從讀了特莫斯科,我雖然不能直接從音樂中“聽”出空間,但面對(duì)譜面我會(huì)多出一些想法,知道音樂的“本質(zhì)”還有另一重認(rèn)知可能,音樂是一場(chǎng)運(yùn)動(dòng),一段旅行,但起點(diǎn)和終點(diǎn),未必是你以為的那樣。換句話說,某些音樂體現(xiàn)出一些幾何性質(zhì),有人把這些性質(zhì)提取出來,再應(yīng)用到別的音樂上,發(fā)現(xiàn)仍然成立,所以,幾何的結(jié)構(gòu)性和音樂的結(jié)構(gòu)性,必然是有所重合的。

四百多頁的巨著,涵蓋太多“干貨”,野心也驚人。作者能在各個(gè)門派的前輩杰作中獲得印證,尤其是在古典爵士中都能找到這樣的統(tǒng)一性,恐怕有種喜大普奔的興奮。他也承認(rèn)并不是想把這些和聲遷移路線當(dāng)作作曲秘籍來推銷,而只是對(duì)一些好的作曲想法給出預(yù)測(cè),看是不是會(huì)走到死胡同。他還做了個(gè)能模仿理論的軟件,用鼠標(biāo)隨意選擇一些音,它就能顯示出和聲路徑,一切都機(jī)械而確定。

我好奇地在互聯(lián)網(wǎng)上小小研究了一下。原來在空間中用點(diǎn)、線、面來構(gòu)造和聲進(jìn)行,使音階翻轉(zhuǎn)、黏合,把線性的音階編織成網(wǎng)絡(luò),也并非前無古人,五花八門的模型一百年來已經(jīng)有了不少,比如里曼理論、新里曼理論等。“聲音的距離”成為實(shí)實(shí)在在的、可測(cè)量的數(shù)值,只是它們看上去還是小眾的游戲,至于對(duì)群論、集合論的應(yīng)用,跟真正的數(shù)學(xué)研究比起來,如同過家家,與其說是應(yīng)用,倒不如說仍然是一種概念性的隱喻。但是,在人工智能擁有無限可能的今天,誰說這些隱秘的聯(lián)系不能帶來真正的改變,甚至人的情緒也能整出傅立葉變換?既然人臉識(shí)別都能搞出來,誰說歐拉企圖算出“音樂悅耳度”的理想不能實(shí)現(xiàn)?

對(duì)那一天,我既盼望又略感恐懼。或許我會(huì)更留戀人類的浪漫時(shí)代,他們天真地以為藝術(shù)是可以抵抗科學(xué)的,藝術(shù)就是抵抗科學(xué)的。也有可能,當(dāng)AI幾乎取代一切的時(shí)候,科學(xué)和藝術(shù)又再次分手,因?yàn)榈搅四莻€(gè)時(shí)刻,人生還是會(huì)劇變的。人腦的進(jìn)化仍然在吭哧吭哧地緩慢爬行,但人的心智已經(jīng)不再是這個(gè)世界上最強(qiáng)悍的聲音。

注釋:

1. V、E和F分別是多面體中的點(diǎn)、邊和面的個(gè)數(shù)。

2.因?yàn)閮蓚€(gè)相鄰八度的同唱名音被視為相同,所以用莫比烏斯環(huán)——只有一個(gè)表面和一條邊界的曲面表示。從某點(diǎn)出發(fā),在同一表面上,不經(jīng)過邊界,可以回到終點(diǎn)。

參考文獻(xiàn):

1. http://sonograma.org/2017/01/conversation-dmitri-Tymoczko-part1.

2. https://www.youtube.com/watch?v=SU2JztST_TY&t= 1306s(Bill Wesley).

3. http://dmitri.mycpanel.princeton.edu/chordspace.html.

4. A Geometry of Music Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice,by Dmitri Tymoczko,Oxford University Press,2011.

5. Music and the Making of Modern Science,by Peter Pesic,MIT Press,2014.

6. Music by the Numbers From Pythagoras to Schoenberg,by Eli Maor,Princeton University Press,2018

(本文選摘自《一點(diǎn)五維的巴赫》一書,澎湃新聞經(jīng)出版社授權(quán)刊發(fā))