“父親的姓名”問題——《拉康的父親理論探幽》讀書研討會

2024年4月17日,同濟大學“濟心理”平臺舉辦華南師范大學黃作教授的新著《拉康的父親理論探幽——圍繞“父親的姓名”概念》的讀書研討會,中國人民大學的吳瓊教授、馬元龍教授、張旭教授與談,主持人為同濟大學人文學院的居飛教授。以下為研討會實錄:

居飛:大家晚上好。我們今天晚上邀請了幾個同行,都是業內非常有名的學者,主要想聊一聊黃作老師新近出版的非常有意思的一本書,也是拉康派非常關注的話題——拉康的父親理論,黃老師把它翻譯為“父親的姓名”,霍老師把它翻譯為“父姓”,這個問題很重要,我先簡單地說一下,因為我可能更偏向于臨床。它是兩個地方的焦點,第一個,從臨床的角度來說,拉康當時有兩個目的,一是拉康要是跟克萊因派開戰,我們知道在弗洛伊德之后克萊因都快把精神分析搞成一個母親的精神分析了,因為克萊因是晚輩,雖然有點微詞,但不好明說。拉康就想說我們還是要回到父親,精神分析不能只談母親、母親的精神分析,這是臨床的背景。當然,從思想的背景,拉康的“父姓”有一個很大的支撐,就是拉康的“符號界”(另譯“象征界”)的問題,弗洛伊德的俄狄浦斯情結有生物學的基礎,拉康實際上是通過研究“父親的姓名”完全走向了結構主義立場,或者符號主義立場,那就把生物學抽空了,當然,在傳統弗洛伊德派,感覺也不是那么統一,這是我個人覺得的一個背景。但是黃老師研究“父親的姓名”,也有一些思想史的背景,二戰之后,實際上歐洲面臨父權衰落的問題。涂爾干就很清楚,他發現社會規范不行了,剛才我們幾位老師還討論了福柯的問題,福柯當時也對這個有所思考。當時有一個思潮認為父權衰落了,但是拉康又回到了父權。這個思想背景是怎么發生的?因為黃老師的書里面的內容非常豐富,我簡單地談一下我自己閱讀的感受,待會請黃老師再仔細展開。

我先介紹本書的作者以及邀請到的嘉賓,首先介紹黃作教授,我和黃作認識非常早,我讀碩士的時候他就跑到我們川大來學拉康了,黃作當時還買不起拉康的法文原版,都是我一本一本給他復印的,那是2002年的事兒了,22年過去了,我還記得當時幫黃老師復印拉康的法文版全集,當時一本一本地搞下來。黃老師現在是華南師大哲社學院的教授、博導,也是法國哲學專委會的理事,黃老師也研究笛卡爾,研究當代法國當紅的一位哲學家Marion,[后者]實際上是現象學家,是偏向現象學的。黃老師著的書,有《不思之說——拉康主體理論研究》《漂浮的能指——拉康與當代法國哲學》,第三本就是最近的《拉康的父親理論探幽——圍繞“父親的姓名”概念》。譯著有《情愛現象學》,就是Marion那一本,還有拉康的重要的séminaire(研討班),這個séminaire有很多爭議,就是《父姓問題》,黃老師翻譯的這本非常有爭議性的冊子,1963年拉康被開除了,所以那一年的討論版只搞了一次就結束了,它是在一個歷史的敏感點上。

我們邀請了三位與談嘉賓,都是人大的,首先介紹吳瓊吳老師,吳瓊老師是國內很早就出版拉康專著《閱讀你的癥狀》。后來有《西方美學史》《雅克·拉康:閱讀你的癥狀》,還主編《視覺文化研究叢書》。馬元龍老師也是國內很早研究拉康的,聽說馬老師要重譯拉康《文集》,這是很重要的一件事。馬老師的專著以精神分析為主,比如《雅克拉康:語言維度中的精神分析》《精神分析:從文學到政治》,以及《欲望的變奏(精神分析的文學反射鏡)》。第三位是人大哲學院的張旭老師,張旭老師是主研法國哲學,以福柯為主,他的著作有《卡爾·巴特神學研究》《上帝死了,神學何為?——二十世紀基督教神學基本問題》《禮物——當代法國思想史的一段譜系》。

下面首先請本書作者黃作教授給我們介紹一下他寫作的過程以及他的一些基本想法。

黃作:今天非常高興來到同濟大學“濟心理”這個平臺,也非常高興中國人民大學三位老師、三位同事和我們一起來談談拉康的父親的問題。首先我來簡單談一下我寫《拉康的父親理論探幽——圍繞“父親的姓名”概念》這本書的緣由。這其實是我上一個國家社科基金項目(“拉康《父親的姓名》翻譯和研究》)的專著成果,它的另一個成果是譯著,也就是我們看到的拉康的《父親的姓名》。《父親的姓名》譯著的初稿實際上我在十多年前就完成了,但是就像我在譯著后記中提到的那樣,主要是譯著的法方版權原因,當時有一些障礙,那么我們就沒能出版成功,后來我就把它放在一邊了。接下來幾年我做了點翻譯,就是Marion的Le phénomène érotique(《情愛現象學》,商務印書館,2014年),還有就是第二本專著《漂浮的能指——拉康與當代法國哲學》的寫作,實際上是在做這些活,一直到2018年《父親的姓名》這本小冊子終于在商務出版了,出版之后我才著手做父親問題的專著寫作,但是我對拉康的父親問題的思考實際上已經有十多年了吧。

接下來我講大概三點,第一點,這是我在寫這本書的時候最感興趣的一個點:拉康在1963年底開“父親的姓名研討班”的時候,他的處境是非常有意思的,因為他批評的是弗洛伊德的父親理論,拉康的父親理論是一個新的父親理論,很顯然,它是相對于弗洛伊德的父親理論,我們可以稱之為舊的父親理論;拉康要講的新的父親理論和他當時的處境,這兩者之間有一個非常奇妙、非常奇特的關系,我們怎么用中文可以說它是相當應景的。因為拉康的新父親理論實際上是反對弗洛伊德把死去的父親視為法則的理論,而那個時候(就是居飛老師剛才講的1963年事件),1963年下半年拉康的大部分弟子和同事為了謀得進入國際精神分析學聯合會也就是我們平時講的IPA的入場券,不惜要把拉康從法國精神分析學協會(SFP)開除出去,如果我們用中文說,實際上就是“祭旗”,祭為圖騰,那么也就是要“謀殺拉康”,這就是說,他們要把拉康視為死去的父親,而死去的父親的理論恰恰是拉康那一年研討班開始要講、要反對的東西。你們看到吧,這里其實有一個相當荒誕的、悲劇性的巧合在里面,一邊拉康躊躇滿志要展開他的新父親理論研討班,另一邊是他的部分弟子試圖在他身上實踐舊的父親理論(就是拉康要反對的弗洛伊德的父親理論),拉康在此顯然有不甘心,也有無奈和傷心,說不出這里是氣憤、不平還是命運的捉弄,我一下子就對拉康有了一個移情,就喜歡上了這個點,這是我寫作的第一個動力,原動力在這個地方。我把這個事情的來龍去脈都寫在了本書的前言當中。當然我們后來看到了,拉康其實是領頭狼,是領路的雄獅,從1953年開始他就是引領法國精神分析學的,他怎么可能答應IPA只做一介散修呢?這是不可能的,他肯定會起來反抗,肯定會掀桌子,后來他就這么干了,所以在某種意義上說這并不是一個壞事情,它實際在客觀上促成和奠定了拉康之后的江湖英雄的地位。這是一個起點,一個出發點,我是從這里入手的。

這本書我有一個總的立論,我說拉康的父親理論是一個新的父親理論,那么它新在哪里呢?我們知道,弗洛伊德有關父親的論述有很多,但是他的父親理論主要集中在1912年的《圖騰與禁忌》,弗洛伊德借助圖騰餐、圖騰崇拜、圖騰禁忌這些神話敘述,提出死去的父親作為法則的父親理論。弗洛伊德的這種父親理論很容易被抽象成為父親作為法則的理論或者說象征父親理論、父親功能理論等等,象征父親、父親功能、父親作為法則這些思想實際上跟父系社會的演進狀況是遙相呼應的,這么一來弗洛伊德的理論從內核上是符合父系社會內在理論的,所以很多人其實是認同的,就是說,父親作為法則。但問題就出在這個地方,弗洛伊德在《圖騰與禁忌》里面講的不是僅僅是父親作為法則,而是講死去的父親作為法則,這個就成為拉康批評矛頭直指的點。拉康指著這個死去的父親就要問了,為什么必須是一個死去的父親?就是說,弗洛伊德構想這個理論為什么需要一個死去的父親呢?這里有一個鮮明的特征,我們用理論術語來說就是理想性,因為死去才具有理想性,這很符合我們傳統文化講的人死之后掛旗子、把他掛上去豎為權威等等說法。因為有了理想性進而可以象征法則、代表法則,這個思路是這么來的,就是說,正是因為死去、具有理想性才象征和代表法則。拉康這里有一個有意思的構想,那就是,這個理想性的構想是不是弗洛伊德本人的構想呢?是不是弗洛伊德作為一個學者的理論構想呢?拉康對此實際上是存疑的,他認為這個理想的形象是弗洛伊德受到了他的病人影響的結果,因為這種構想的方式是神經癥患者特有的,他在其著名的論文《弗洛伊德的無意識之中的主體顛倒和欲望辯證法》中明確說理想的父親之像實際上是神經癥患者的一種幻想,也就是說它不是弗洛伊德的構想,他明確這么說,由此我們可以看到,拉康并不反對弗洛伊德倡導的父親的象征功能,并不反對弗洛伊德把父親視為法則,其實他不反對(就像居飛老師剛才講的,拉康和弗洛伊德的一個共同點就是要重振父親的功能和權威),他拒斥的實際上是弗洛伊德這一構想的方法,即弗洛伊德只把死去的父親作為法則的觀點。說得更加明白一點,就是說弗洛伊德把臨床中觀察到的精神癥患者對于理想父親形象的構想視為人類社會原初父親形象的構想,這在拉康看來是有問題的。為了在義理上徹底與弗洛伊德的父親概念區分開來,拉康在理論上做了一些活,借助了能指與結構工具,提出了“父親的姓名”,相比于原始父親純粹的享樂性,“父親的姓名”理論從源頭上就是去性欲化的。具體我們可以這么來說,為了拆解由神經癥患者搭建的理想父親的形象,拉康稱之為“拆除父親的木偶”,他在法則的領域引入了非常重要的欲望概念,運用能指這一結構利器來武裝欲望,破除了純粹享樂與法則之間的神經癥患者式的假想性對立,破除了通過否定(也就是圖騰禁忌中的禁忌)的方式確立起來的法則的理想性,重新思考欲望與法則之間的關系,提出了欲望與法則是相伴共生而非對立的觀點,力圖探索父親功能真正的作用與功能,為父親作為法則的社會文化注入了新的活力。當然,我們看到,當拉康聲稱基于人類第一認同的父親的愛是欲望與法則結合的基礎時,無論他把猶太基督教傳統的上帝之愛類比于父親的愛還是從純粹的在場-缺場出發去思考父親作為法則的絕對性,他實際上完全改變了法則的內涵,父親不僅是社會文化的法則,從深層上說更是無意識和語言的法則,在這個意義上說拉康要比弗洛伊德更加深刻,他實際上在更深層面上進行探究,為現存父系社會辯護。但與此同時,我們要看到,拉康所說的作為法則的父親也好,象征的父親也好,要重振父親權威的父親也好,早就不再是普權的父親了,也不是具有普遍有效性法則的父親,它的普遍性在某種意義上當然也在,但它體現在哪里呢?它體現在無意識和語言的法則,也就是說它不再具有傳統形而上學意義上的實體和基礎,在這個地方我們可以看到,它是反形而上學的,這一點跟哲學上的當代哲學思潮事實上是遙相呼應的,我們在后面講到父親的姓名和上帝之名的時候再來強調這一點。

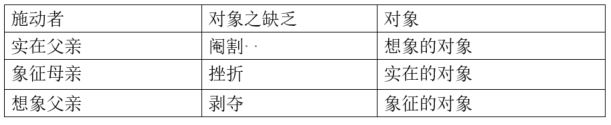

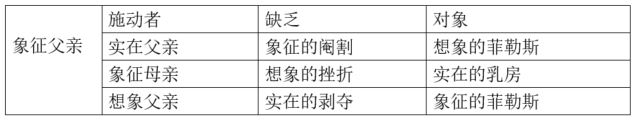

另外我想講講兩個比較具體的問題。一個是父親問題的路線問題:拉康在講父親的問題時看起來走了兩條線,一個是三元父親的問題即三界問題,其二是“父親的姓名”問題。很有意思的是,這兩條線,他在1951-1952年度和1952-1953年度的兩個半公開研討班(我們現在稱1953-54年度的研討班為他的第一研討班)中其實都已經提出來了。從我們現在掌握的材料來看,三元父親(實在父親、想象父親和象征父親)已經提出來了,同時也提出了“父親的姓名”概念,當然這里有單復數的問題,我們先不管它。我們看到,在1951-52年度的《狼人研討班》里,他在提出“父親的姓名”的同時提出了象征父親的問題,這里有一個點我其實還是想跟大家指出來,當拉康用象征父親時有一個廣義和狹義的區分,廣義的象征父親實際上就是三元父親,總的三元父親,而狹義的象征父親就是想象、象征、實在當中一元父親,只是一元象征父親,這就是所謂象征父親的雙重性特征問題。在1952-53年度的《鼠人研討班》中,拉康仍然使用三元父親,與此同時,拉康實際上也使用了“父親的姓名”術語,一開始就直接用了,在《狼人研討班》和《鼠人研討班》都是。這樣一來就讓人覺得他有兩條線。在后來的第二研討班和第四研討班中,拉康直接稱廣義的象征父親就是“父親的姓名”。這里有一些術語上的重合和重疊,讓人有點疑惑。為什么在三元父親已經提出討論的情況下拉康又提出“父親的姓名”這個概念呢?我想我們可以重點關注兩個文本,第一個文本在第四研討班班。第四研討班中拉康有一個非常有名的三元父親表格,我們可以看到實在的父親、象征的母親(不是象征的父親)和想象的父親,與之相對應的對象有實在對象、想象對象與象征對象。

其中他提出一個概念叫“對象之缺乏”(manque d'objet),這里有閹割、挫折和剝奪。這里有個小的但非常重要的地方我想稍微講一下,怎么理解拉康既講了對象又要講“對象之缺乏”?這其實在義理上是有點矛盾的。關鍵在什么地方呢?拉康用想象、象征和實在這三元概念在對象之缺乏、行動或行為、對象與施動者之間來回穿梭,幾乎讓人眼花繚亂,讓人搞不懂他到底在講什么。對于這個,我們還是要抓住一些關鍵的點,一些關鍵的位置。譬如拉康為什么講對象又講“對象之缺乏”?我們可以從拉康講缺乏與存在之間的關系這個入口來看,我覺得從這個入口去看,可能好理解一點。因為拉康講,我們實際上不是從存在出發去理解缺乏,恰恰相反,要理解存在的問題,是要從缺乏出發去開始設想存在問題的,也就是說,存在來自于缺乏。在這一點上,拉康實際上是反黑格爾為代表的近代哲學傳統的。在此,缺乏,也就是“對象之缺乏”,正是對象構成之依據啊,換言之,要是如果沒有這個缺乏,對象構成不了。這一點跟拉康的其他理論其實是遙相呼應的。那么這個是三元父親問題的文本。

第二個文本是有關“父親的姓名”的文本。早在第二研討班里,拉康已經提出了關鍵的一個特征,那就是“父親的姓名”具有至上性,而實際上要兩三年以后在1958年《論精神癥可能治療的一個初步問題》這個《文集》里非常重要的論文里面,他才用“父性的隱喻”或者說“父親姓名”的隱喻機制(并不是簡單的語言學隱喻,對拉康來說,“父性的隱喻”就是能指的隱喻本身)來進行展開,來論證“父親的姓名”的至上性地位。這個就是拉康的新工具。我們這里也想回應這樣一個問題,法國的一位精神分析師叫Erik Porge,他有一個觀點,就是認為拉康一上來就是兩條軸線,兩條路。我在寫作的過程中發現,我們其實不能說拉康有兩條路,拉康走的還是一條路。那么,依據是什么呢?Erik Porge有個表格,其實也啟發了我,在其著作(Les noms du père chez Jacques Lacan. Ponctuations et problématiques)的第34頁有個表格,他在我們前邊看到拉康的表格的左邊又新加了一條,叫做象征父親,也就是說象征父親可以囊括實在父親、象征母親和想象父親這三者,也就是三元是由象征父親(前面講的廣義的象征父親)代表的。

這樣一來,我們可以用拉康的扭結的思想、拓撲的思想來進行論證,拉康其實他是一條路,他最后采用的是用“父親的姓名”來進行統攝的。這個拓撲學思想可以支持拉康其實是一條路的。我們可以說他的三元父親最后構成了一個共同的結點,那就是拉康所講的“父親的姓名”。他前期稱之為廣義的象征父親,這里既是一也是三。這個“一和三”,我們不用講了,在歐洲傳統思想之中經常出現,簡言之,拉康的“父親的姓名”本身可以統攝三元父親,統攝三元父親所展開的三個維度恰恰就是那個三元性。當然,拉康在一開始實際上沒有一個完整的構想,他是慢慢展開的。我們之所以堅持拉康的“父親的姓名”是拉康在父親問題理論構想中唯一路向的觀點,其實還有一個重要的原因:三元父親的三元的具體表述后來逐漸退出了拉康的理論領域,他后來不再講三元,而是在父親的問題上只用唯一的一個術語也就是“父親的姓名”。“父親的姓名”到最后一直占據著拉康理論關注的焦點領域。正是基于這樣的考慮,我們提出來,拉康在1950年代初期所提出的兩組概念,一組叫三元父親的概念,一組叫“父親的姓名”的概念,看起來是有些矛盾和沖突的,實際上它們都是圍繞著“父親的姓名”這一扭結、這一理論樞紐而展開的。

這是我講的第一個具體的問題。還有一個具體的問題也很有意思,我想跟大家分享一下,那就是“父親的姓名”、專名與上帝之名的問題,這也是拉康為什么講他的父親理論是一個新的父親理論的主要原因吧,因為這里涉及語言的問題,涉及廣義上語言的問題。拉康的新父親理論,我們剛才講了,要重振父親的權威,那么如何重振呢?當然不再靠傳統形而上學宣稱的實體、上帝、天賦等等,而是要通過語言和無意識的手法,通過引入“父親的姓名”這個概念,這里的“nom”,“名”也好,“姓名”也好,單復數也好,其實它既不是名稱(當我們講分類命名集的時候),也不是名義,后者就類似于傳統意義上的象征,比如說天平象征公平,父親象征權威,這個就是名義,他也不是這個意思,而是表示一種我稱之為象征之核的東西,這一點在我們論述拉康與列維-斯特勞斯的時候反復強調過,就是列維-斯特勞斯講的“漂浮的能指”。大家如果讀過《漂浮的能指》這本書的話,我覺得就比較好理解。列維-斯特勞斯講土著人的象征系統里面的核叫做“瑪納”,而現在我們當代人的象征文化系統中這個核叫做“漂浮的能指”。至于“父親的姓名”中的這個“nom”,我之所以翻譯為“姓名”,這個“姓”,是因為象征的活動還是有序列的,是有譜系的,大家可以看一下拉康在《<父親的姓名>導言》部分(譯著的第二部分)的論述,其中拉康談到亞伯拉罕到雅各的傳承活動是講譜系的,這并非是無意的。

為了說明這個本身缺乏的象征之核,拉康選擇從專名和上帝之名入手,實際上他講了兩個入口,一個從專名來講,哲學上專名理論經常是分析哲學家在講,如羅素和弗雷格,但我是建議大家去讀一下拉康選讀的那個小冊子,76頁,非常薄的一個小冊子,拉康去倫敦游歷時看到這本小冊子,后來他自己讀,推薦給大家讀,這是英國一位語言學家和語文學家加德納(Sir Alain Gardiner)寫的,書名為《專名理論——一個論爭性的隨筆》(The Theory of Proper Names,A Controversial Essay),那真是太棒了!我是建議大家都去讀讀,是英文的,大家都能讀,在這個專名問題上,他有著深刻的見解,分分鐘碾壓分析哲學家如羅素和弗雷格等人在專名問題上的見解。這里當然也有譬如英國古典哲學家密爾等人的貢獻。我這里稍微講得簡單點,專名之所謂為專名,密爾提出的理論有一個非常大的貢獻,可惜的是這個貢獻后來被分析哲學家忘記了,完全走向另外一條道路,毫無意義的一條道路。密爾曾經分析英國有個港口的名字,叫“Dartmouth”(達特茅斯),它由兩個詞構成,“Dart”就是達特河,“mouth”就是嘴巴、喇叭口的意思,這個港口就在這個達特河的喇叭口,那么密爾就反問了,要是地震了,或是河道改流了,這里再也沒有喇叭口,那么這個地方的地名換不換呢?它的地名還是叫“Dartmouth”(達特茅斯)。于是他說,專名是沒有含義的。人的姓名就是一個專名,你父親給你取名字的時候是有意圖的,但你之所以叫這個名字并不是由于這個意圖啊。那么,專名之所以為專名到底是什么原因呢?同一個道理,這里有很多例子:歐洲第一高峰“勃朗峰”(Mont Blanc),直譯“白色的山峰”,可是有時候它并沒有雪啊。那么專名之所以為專名是因為什么呢?密爾等人就開始進行了思考,有一個瑞典的語法學家叫諾林(Noreen),他講得更徹底,舉的例子更好,他舉的是奧地利最南部一個州,其中一座城市中的一個地名,叫“Spittal(斯匹塔勒)”,這是什么意思呢?我們聽這個音就知道,這個地方是一個醫院嘛,可是這個醫院老早就不見了,周圍壓根就沒有醫院,可是這個地名還叫“Spittal(斯匹塔勒)”。這個語法學家就明確說,它這個專名,之所以這個地方叫“Spittal(斯匹塔勒)”,并不是因為這個地方有醫院,而是因為醫院已經消失了,只有醫院消失了、壓根與具體的地名對不起來的時候才獲得了專名。這是什么意思呢?這說明專名本身具有否定性,“否定(性)”可能不是很好的詞匯,用拉康的詞匯可能更好一點,就是缺乏,它其實什么也不表示,而這恰恰是其成為專名的真正原因。拉康在這個基礎上舉了一個例子,他也批評了英國的這個語文學家加德納,因為加德納本身也是古埃及文專家,拉康說他一個研究古埃及文專家居然沒有注意到埃及文里其實有兩個典型的專名,這兩個典型的專名起什么作用呢?法國人當年破解埃及文就是靠這兩個專名,一個專名我們大家都知道,叫“CLéOPATRA(克婁巴特拉)”,這個名字,我們也叫“埃及艷后”,另外一個專名與后來的科學家的名字相似,叫“PTOLéMéE(托勒密)”。這兩個人的專名在古埃及象形文字的破解工作當中起到了決定性的作用,為什么?因為其他文字都變了,都變形了,只有這兩個不變,大家后來就搞明白了,這兩個是專名。拉康從專名理論往前推,他試圖把專名的根本性缺乏特征與他的“獨劃或劃一”(trait unique)的理論聯合起來,這里講起來內容可能就比較多了,我也不展開了。簡單地說,他不僅僅強調差異性的特點,還在于指出專名的特征總是或多或少與書寫相連而不是與聲音相連,也就是最終導向無意識的最初的“獨劃”的問題,即“元劃”(trait unaire)的問題,原初的“一”的問題。專名根本上是無意義的和無含義的,這樣的專名理論有利于拉康來思考“父親的姓名”問題,這個“姓名”到底起什么功能和作用。這是其中的一個切入點。

另外一個切入點實際上就是上帝之名的問題。法國人在天主教文化的熏陶下,在宗教上很難說是信還是不信,他們離不開的,在討論這個問題時也是離不開的,包括拉康,他討論了上帝之名的問題。上帝之名的問題,我們借助馬里翁的一個資料,我們來看看,馬里翁提到過一個神秘主義神學家,張旭老師做過神學,比較熟悉了,我們學界稱之為“偽狄奧尼索斯”(與希臘的狄奧尼索斯的區別開來),這個人根本不是“偽”不“偽”的問題,法國人譯為“Denys l'Aréopagite”(亞略巴古提的德尼),他有一本不起眼的著作叫《論神圣名字》(Traité des noms divins),在其中就談到,一方面他說上帝是沒有姓名的,另一方面神學家們又把所有的名字都用到上帝身上,所以上帝同時是多名又是匿名的。馬里翁稱之為上帝的匿名性問題,多名和匿名的問題,雙重性的問題,悖論性的問題。這里實際上有一個重要問題,包括馬里翁講的當代神學,他承續尼采的步伐,認為上帝作為形而上學的上帝、作為實體的上帝已經死了。然而,上帝對很多人仍然是一個信仰的源泉,一個的源泉性的東西,那他究竟應該作為什么呢?在這里大家有很多探討。傳統上因為形而上學的歷史大家一般用存在的范疇來看待上帝,那么這條路現在已經行不通了。我們能不能用其它的范疇,比如說用愛的范疇,用語言的范疇,去看待上帝問題呢?這里如果用語言的范疇來看的話,就是上帝之名的問題。拉康跟這個問題實際上是有交叉的,他在《<父親的姓名>導言》部分對上帝之名進行了分析,也是我們經常看到的,就是上帝對摩西介紹他是誰的問題。“他是誰”,這是我們傳統的譯法,仍然是“是”,仍然通過存在的范疇來介紹上帝,這其實是有問題的。這個話,希伯來語是這樣“Ehyeh acher ehyeh”(èriya achel èriya)”,有很多種譯法,譬如奧古斯丁的譯法是“ego sum qui sum”即“我是存在的我(je suis celui qui suis)”,這里用第一人稱,舊約的希臘文的譯法即七十二名譯者的譯法是“je suis cela qui est(我是存在的那位)”,這里用第三人稱,拉康譯得更搞笑了,就是說,更有意思了,他實際上譯成啥意思也沒有這個意思,他譯為“je suis ce que je suis”,譯為中文,我在譯著中是把它譯為“我是我是”,實際上就是啥也不是,什么意思也沒有,而這個恰恰是上帝之名在拉康和上述神學家德尼看來要表達的意思。也就是說,拉康不認同另外兩種的譯法,其根本原因在于,他認為后兩種譯法追求“名”或“姓名”與“存在”或“存在者”之間的同一性,也就是說要破除這個范疇視角,他說:“我是我是”這一純粹性是絲毫不帶內容的,“我是我是”難道不是正好表達無法說出上帝的姓名的絕佳之名嗎?我在譯著當中有個長的注釋,大家可以去看看,我覺得已經說清楚了這個很有意思的問題。

考慮到時間問題,我就做個小結:父親在拉康的理論當中其實已經不是實體式的父親了,是“父親的姓名”,這一既是一又是三的姓名,是連結三元的第四者等等,拉康后期講的“父親的姓名”比較復雜,因為他展開的點比較多。父親不再是實體性的權威,就如上帝不再是形而上的權威一樣,這里有一個平行的東西,我們始終要注意,我們經常說,只要我到居飛老師這個地方來,我就會說,讀拉康一定是要讀哲學的,否則你們就很難理解,因為拉康這一新父親理論的“新”實際上跟當代神學家、后形而上學家講的理論是交相呼應的,也就是說尼采在一百年之前已經講了的形而上學的崩潰。你們不要以為拉康重振父親的權威就是真的要整成一個實體性的權威,其實“權威”這個詞并不好,不是這樣的。所以很難說他的這個新父親理論有著更高的權威性,但他確實反映了我們所處這個時代的現實狀況。那么我就先講到這里吧,我們今天還有中國人民大學的幾位老師,他們有些是拉康研究的專家,有些是研究當代法德哲學的專家,我想他們對這一問題應該有著更精彩的見解。

居飛:謝謝黃老師的精彩發言。我很感慨,我發現我在臨床學界沒辦法講太多拉康,太難了,很多哲學,很多臨床概念,講起來非常費勁。我剛剛找出來了你講的這本Erik Porge的著作,他重點講單數和復數的問題,很有意思。今天黃老師講的知識量和信息量都很大,我們先等中國人民大學幾位同仁談了看法之后再一起討論。下面我們有請吳瓊老師。

吳瓊:謝謝居飛老師,謝謝黃作老師。當時我做拉康也是一個偶然,就因為覺得他特別難,所以就想看一下。2011年我那本拉康的書出版完之后就離開了,沒有想一直做下去,做他只是想把他的東西弄明白,其實做完之后也沒覺得弄得很清楚,我就轉去做視覺文化研究,后來這兩年又在做圖像,圖像方面,所以實際上離開拉康時間就比較長,十多年了,雖然也會閱讀相關的一些著作啊,像我們馬元龍老師在第一本書之后還有多本書都是圍繞著拉康來轉的,但是馬老師近兩年好像也在背叛他自己的這個理想,他跑去做德里達,然后,國內的拉康研究在最近的幾年當中我們會看到,一個方面是翻譯的東西,慢慢地有了一些比較系統的翻譯成果,如《第七研討班》原著的出版,以及研究的著作在這兩年也有一些作品出來,但是在特別哲學的層面來處理拉康的專著又不是特別多。所以黃作老師“父之名”這本書(《拉康的父親理論探幽——圍繞“父親的姓名”概念》),實際上我們還是需要在哲學的里面來理解。黃作自己把他的這個結構,他的章節里面可以呈現出來他對“父親的姓名”這一整個問題的思考,他意圖在一個多面向上來展開拉康的“父親的姓名”這個問題。一個理論源頭出自俄狄浦斯情結,弗洛伊德主義的那樣一個語境之中的這個父親,然后在一個符號學情境之下的這樣一個能指學意義下的這樣一個父親到后面的實在界的這樣一個父親,所以我們能看到他對“父親的姓名”這個問題,黃作老師對這一問題是有自己的比較系統的理解。

前面居飛老師說到,這個問題的出現可能也跟父親、父性世界在戰后的衰落有很大的關聯。其實這個問題在拉康第七研討班里面的確表現的比較明顯。在第七期研討班里面,拉康對父親問題的討論班中,我們明顯能感受到父姓社會秩序墜落的情境。其實拉康對父親問題的討論,當然比較明顯的集中的討論當中或者說關聯的問題里,第四期研討班,第七期研討班還有第十七期研討班這三期研討班中,跟他的父親理論的關系都十分密切,但是每一期關于父親問題的面向是不太一樣的。其中最為關鍵的是,剛才居飛老師也說到,克萊因的問題,拉康和克萊因的關系可能比較曖昧吧,在1950年代時候,在一定程度上講我覺得拉康還算是一個克萊因主義者,反叛的意識不是那么強烈,從1949年到第四期研討班的時候、1957年的時候,我覺得克萊因主義的痕跡還是比較重的,至少在架構一些問題上,后來的德勒茲在批判弗洛伊德主義的時候講到一個詞:“家庭羅曼史”,在架構“家庭羅曼史”上,或拉康早期的論文當中叫“家庭情結”,這個帶有克萊因主義色彩的框架我覺得是比較明顯的。其實這個明顯也許我們可以在精神分析學或是政治學的意義上來理解,因為安娜的關系。安娜和克萊因在這一問題上有很大的對立性,我覺得拉康在此有他的考量。

但是到1960年第七期研討班的時候,我覺得他就明顯地從克萊因主義當中走出來,剛才黃作老師特別提到,因為第七期研討班里的一個核心,其實拉康自己在一開篇的時候說到,他認為,精神分析如果有一個什么特別重要的東西的話,那就是“罪疚感”,這個概念當然需要在精神分析學的意義上來做理解,也是在這個意義上來講,第七期研討班在倫理學的討論當中,他所謂的“罪疚感”實際上就是法和物的一種關系或者是法和原樂即享樂的關系。這個在第七期研討班里面講得很清晰,也是在這樣一個語境當中,拉康引入了我覺得就是弗洛伊德的俄狄浦斯情結的一個問題就是父親之死的問題。實際上父親之死是這么一個問題,就是弗洛伊德的這個父親,他是一個法的代理,他是一個被謀殺的對象,他是一個原樂的享受極致快感的父親,他是一個實在界的父親,后來拉康所講的。弗洛伊德自己對于父親或者對俄狄浦斯情結本來就有兩個層面的理解,一個層面我覺得應該算是帶有臨床色彩,就是早期的俄狄浦斯情結,后來一個層面是他晚年的在人類學意義上的研究,就是在圖騰與一神教里面的帶有人類學色彩的研究。所以在這兩個研究當中,一個父親是作為一種法的代理,另外一個父親是作為被謀殺的對象,一個因為謀殺讓子民產生愧疚感,因為這種愧疚感導致子民重新去認同父法。這就是在拉康沿著后面的帶有人類學色彩的東西,或者說他把人類學圖騰作品當中的那個人類學父親去跟列維-斯特勞斯的結構主義的法則進行結合,去討論這個僭越、法或者作為禁令意義上的法、僭越和罪或者叫罪疚感之間的一個拓撲式的形環,尤其是法和罪的問題,因為法我們才知道有罪感,因為法我們才知道快樂可以獲得的方向,因為法是代表了No,法代表了禁止,而禁止意味著在法的另一邊,就是法的原則的另一邊(彼岸)有著一種不可能的快感。所以正因為法我們就知道了欲望的方向,因為法我們就有了僭越法的那樣一種驅力沖動,受到一種僭越的沖動,要去進到法的另一面,所以,法一方面是對罪的禁止,但實際上從另外一個角度,拉康說其實法才是罪的源溯,因為法才有了罪,因為法才有了僭越或者說是犯罪的定向。

那么在這個層面上來講,就是父親的問題,當然我覺得還是在圖騰與禁忌的意義上去討論,就是拉康對弗洛伊德的神話上做了列維-斯特勞斯式的闡釋,或者說他是在弗洛伊德的文本,在弗洛伊德的神話,然后就是保羅書里面的這個律令以及列維-斯特勞斯的結構分析,我覺得他是把三個文本做了一個折合,然后去闡述了法和罪的這樣一種關系。但是在第七期研討班里面,留下了一個東西,那就是實在界的父親,就是那個原始的父親,就是那個絕對的父親,那么這個父親在第七研討班里面,他的面向、他的面孔是不清晰的,這個留下的父親,我覺得拉康到后來的第十七期研討班的時候,第十七期研討班叫《精神分析的另一面》,在那一期研討班里面我覺得拉康著重處理的就是實在的父親的問題,當然我們知道第十七研討班真實的一個進程當中,那期研討班大概那個時候,也是他跟大學建制的關系處在特別緊張的時刻,所以在里面主要談到了他的所謂四種話語,談到了享樂和知識的關系,但第十七期研討班里隱含了一個1968年后的一種癥狀,就是剩余快感的問題。我覺得這是拉康在68風暴之后、五月風暴之后,對那個時代的主體、70年代的這樣一個新主體、資本主義的新主體的闡述當中的極其重要的貢獻,就是對剩余快感或者叫剩余原樂這個詞、這個概念的發明,我覺得這是拉康十分重要的貢獻,因為我們今天就是那個嘔吐物,剩余快感就是一個嘔吐物,我們今天就是那個嘔吐物,我們都在享用剩余快感,我們有的時候還在生產那種剩余快感。在第十七研討班里面,其實這種剩余快感的討論就是在圍繞著那個被謀殺的不可能的那個實在父親來展開的,因為父親原本就是永遠死去的,他原本就是神話的想象,或者說那個實在的父親他本來就是現實當中的匱乏的主體,有欠缺的主體對自己的匱乏性做一種回溯性的建構去想象出來的,實在的父親從來沒有就存在過,那個原始的父親他其實只不過是一個匱乏的主體、被閹割的主體對自己的匱乏性和閹割性進行回溯的建構,建構了一個實在的父親,說有那么一個原始的位置,在那個位置享受著一種純粹的快感,他享用著所有的女人,他對所有的子民有著絕對的威權,在那樣一種情境之下,在第十七期研討班里,拉康就認為在這樣一種情境之下,當子民最后去認同那樣一個實在的父親的時候就發明了一個心理的結構,那是所謂的犧牲。第十七期研討班里面有一些讓人閱讀的時候感覺特別跳躍的一些概念,基本上的他的思路還是認為就是說在一個“原樂已死”,“原樂已死”就是一個極致快感的追求其實是一種不可能的東西,但是主體的本質他總是要有一種驅力,總是要朝向那一個極致的快感。所以這也就是海德格爾理解成是一種向死之在,庸常的主體總是通過抽象的禁令或律令把自身拋到了一個作為犧牲品的位置,庸常的主體在向死之在當中就陷入了怨恨和罪疚的輪回狀態,在這種情境下,我們會看到拉康在這個時候對父親的父理其實是超出的,就是說已經從早年的弗洛伊德原始部落的父親、那個作為父法之代理、作為法則之代理的父親轉向了作為原樂的父親。所以正是在那里,他雖然沒有特別詳細并且語焉不詳,我覺得在第十七期研討班之后的第十八期研討班,拉康的思維已經有一點點不是很清晰,我印象當中在第十七期研討班他對俄狄浦斯的討論當中講到,正是因為拉伊俄斯之死不是對父親的謀殺,拉伊俄斯之死更不是所謂對法則的認同或者確立,拉伊俄斯之死是為了母親的享樂,是為了讓母親獲得享樂,是為了去享樂母親的享樂,所以在這樣的一種情境之下的羞愧之死,或者叫至死之羞愧。拉康在這里基本上進入了我覺得這是在原始中去想象性地享用那個原始快樂的現代主體,就是剩余原樂主體的原罪,所有今天的資本主義的主體就像今天的我們,就像我們對著這個屏幕來發言的一個自己,其實都是一個剩余快感的享用者和生產者,這樣的主體是沒有意義的。

這是我在看拉康的這個父親的問題時的一些想法,因為可能我對拉康的這個認知里面,包括馬元龍老師有時候也不太認可,我對拉康的認知當中有的時候會有一些負面。但是1960到1970年代的法國的知識情境當中,拉康是少見的,他不是特別關注他所處身的那個時代的,唯獨在他的第七期和第十七期研討班里,我覺得拉康在做了一種跟現代性的對接,第七期研討班是薩德,薩德在那里被視為是現代主體之源頭,拉康是對現代主體做一個考古學式的溯源,而在第十七期研討班,拉康是在做上帝之死之后的一個重新的宣告,就是現代主體的誕生的時刻即是主體死亡的時刻,這個觀念倒的確是跟福柯的人之死異曲同工。我覺得基本上這兩期研討班,在拉康的所有的研討班里面,對這兩期研討班我在閱讀的時候有一些特別的感觸。

居飛:吳老師上課總是那么激情澎湃,好,下面我們有請我們馬老師。

馬元龍:好的,我就接著黃作老師和吳瓊老師的話,談一下我自己讀黃作老師的這兩本新書的一些感受吧。國內現在研究拉康的人是比以前多了,但我們今天很遺憾的是沒有請到另外一個人,其實我是覺得應該請他的,是嚴澤勝,嚴澤勝做的[拉康]研究也是很好的,只不過他可能和黃作老師不是很熟悉,而且嚴則勝這家伙特別封閉,他跟我其實以前很熟,但是后來也從來不來往,也不是說斷絕來往,而是他不主動來往。剛才吳瓊老師說我在最近十年主要研究的不再是拉康了,應該是從十年前開始,我有意識地想做,我有一個很狂妄的不自量力的一個抱負,我想把當代法國這些非常牛的哲學家他們每個人的重要的代表著作,做一個精讀,做一個精致的研究,然后寫一點自己的心得體會,所以說最近十年來基本上都是在做這個事情。但是我覺得我也從來沒有離開拉康,因為他的確也是一個特別令我著迷的哲學家。

黃作老師的這兩本書,我覺得寫得特別好,可以說是彌補了國內漢語學界拉康研究的一個空白,因為“父親的名字”正如黃作和吳瓊兩位老師說的,它一直都是精神分析的樞紐,我認為它是精神分析學的樞紐,而且這個樞紐在父親的權威真的急劇衰落的社會背景下,可能更值得我們去探討。黃作選擇翻譯可以說是拉康夭折的seminar(研討班),并做出了仔細的研究。我讀黃作老師的這本《拉康的父親理論探幽》,我感覺鉆得特別深,把握了特別重要的問題,文獻的占有也特別詳實,我覺得這一點我是無論如何與黃作比不了的,因為黃作的法語特別好,能夠掌握很多的法語資料,而我的法語那么爛,所以剛才居飛說我原來有一種雄心想翻譯拉康,但是這種想法早就沒有了,因為我法語這么差,完全沒有資格去做這個事情的,我覺得只有像黃作、居飛很多精通法語的學者才能去做這個事情,我做一點研究,得到自己的一點心得體會就行了。我仔細看了黃作的這個書,除了我剛才說的一點,還有就是黃作的視野也是非常宏闊的,不只把這一問題局限在精神分析學的領域,而且是非常有意思地從更宏闊的哲學層面上去探討“父親的名字”在當代哲學之中所具有的位置,里面有很多對文本的細讀、仔細的辨析、對一些名詞的翻譯,在弗洛伊德的文本和拉康的文本及其他哲學家文本之間的這種仔細的穿插,進行比對、考證、辨析,我覺得真是作為一個學者在現在做學問特別寶貴的一個東西吧。而我從里面也學到了很多東西,我看的最仔細的一章其實是黃作老師對于“foreclosure”(這個是英文)[法語為“forclusion”]一詞的翻譯。怎么翻譯這個名詞,對這個名詞,這一章進行了專門的辨析,當然我完全同意黃作老師,這個與吳瓊老師原來的意見也是一樣的,這一詞語原本的意思的確是因為過期而喪失了贖回的權利,但是這個詞語的內涵,把它放在漢語的語境里面,不管是從英語還是法語翻譯,是不太可能這樣去翻譯它的,因為它也可以作為一個動詞來用[法語為“forclore” ,英語為“foreclose”],不管是作為動詞還是作為名詞,在漢語的語境文本之中,你是不太可能把它翻譯成“因逾期喪失贖回權力”,所以說,這個名詞到底怎么翻譯,我就提出來這個問題;黃作老師還有一個翻譯,如果我沒有記錯,就是“矢口否認”[對德語“Verneinung”/法語“dénégation”的中譯],但是我提出一個我自己的看法,也是供各位斟酌,如果在漢語文本里面,如果我們保持對這一詞語內涵的理解的話,是不是還是翻譯成“排斥”最言簡意賅的,只不過我們時刻要注意,就是說這個排斥的內涵,它準確的內涵就是因逾期而喪失權力。其實這個詞的內涵,我原來年輕的時候讀拉康的精神分析不太理解它的意思,為什么是“逾期”,其實就是黃作老師在這本書里講的,“父親的名字”在兒童的心理發展階段,俄狄浦斯情結沒有及時順利地完成,導致父親的權力、此后“父親的名字”再也難以在兒童的心理樞紐之中去發揮它的好像一個錨著點的作用,已過期了,他不再能夠再去發揮這個作用了。就是說,我們在漢語譯本之中,考慮到漢語的行文時候,如何去靈活處理這個原文,這是需要考慮的事情。

黃作老師這本書的大概第四章,特別強調了對“父親的名字”從哲學的維度進行考慮,所以把它與專名關聯起來,做的這個考證我覺得是非常好的,我也非常同意,最終就是說“父親的名字”它就是一個專名,因為專名就是沒有[內涵],你剛才也提到了,我也仔細看了你的書,就是講它吸收了加德納和密爾的理論,就是一個純粹的無意義的指稱、符號。其實拉康的理論,他是說一個能指越是什么都不所指,越是沒有所指,才越是能夠發揮一個能指的功能。其實說不僅它是這樣,像菲勒斯也是這樣,菲勒斯就是絕對欠缺所指的一個東西,所以說正因為它絕對的欠缺所指,所以它才是一個純粹的能指,“父親的名字”也是這樣。這一點會讓人想起,其實在《圣經》里面把上帝之名稱為“耶和華”,“耶和華”是我們漢語的翻譯,實際上如果是在英語的翻譯、在詹姆斯國王欽定版本的《圣經》里面,就是“YHWH”,這一點張旭老師是最清楚的,這四個字母其實是沒有任何意義的,它之所以是這四個字母就是表明上帝是無法指稱的,我們凡人也沒有權利去指稱上帝,所以說這里“耶和華”,實際上“YHWH”就是純粹的音節,無意義的這么一個音節,把它用來指稱這個。回到剛才黃作老師說《圣經》里面上帝回應亞伯拉罕或者說回應摩西在西奈山上問他是誰的時候,詹姆斯國王欽定版本的《圣經》里面英語的翻譯,當然我沒有像黃作老師那么懂拉丁語,我也不會,英語的翻譯是“I am that I am”,神對摩西對亞伯拉罕說“I am that I am”,如果直譯的話是:“我是我所是者”。這一點我可能和黃作老師的理解稍微有些小小的不一樣。我們倆人說上帝之名是不可命名的,但是它并不是說這個“I am that I am”是沒有意義的,因為神是絕對,是無限,是萬能,因為他是絕對,是無限,所以說他是不可命名的。因為我們凡人,譬如我要介紹我自己,我會說我是馬元龍,我用這個名字來命名我,我是一個大學教師,我用這個,我是一個文學教授,我用各種各樣的這種名稱可以來命名我自己。但是神是絕對不可能用一個名字,用一個職業身份,或者說我是一個漢族,我是一個中國人,我是一個什么什么,他是沒有任何一個名字可以來命名他,所以說他才說“I am that I am”,“我是我所是者”,沒有任何可以來命名我自己。所以在這個地方,可能我的理解也不一定正確,它并不是說這句話沒有意義,它就是說神是絕對,是無限,他既然是絕對無限,他就不可能被任何詞語來命名。所以說耶和華和神這個名字,這一點從根本上我是完全同意黃作老師的,它就是一個絕對的純粹的能指,它沒有任何特殊的內涵、指稱或意義能夠去涵蓋它。

我還想講的一個問題是父親的功能,剛才吳瓊老師講得也非常對,就是說在五十年代差不多這個十年,的確在五十年代拉康與克萊因的關系的確是很深的,因為五十年代拉康對想象的重視,他對母親的欲望的重視,實際上能夠看出他與克萊因的關系,因為拉康與克萊因的關系,我們都知道,拉康是一種目空一切的人,他能夠真正瞧得起的人,弗洛伊德之后我覺得可能就是克萊因,當然盡管他也不是完全贊同克萊因,但我覺得克萊因可能是在精神分析學內拉康最認可的一個人吧,但我的這個判斷不一定對。

最后我想,就是說剛才黃作老師非常詳細地談到父親作為法律的象征,談的非常細致也非常深入,我可以做一個補充,在晚期的拉康,他在理解父親的時候,已經不是僅僅把他當成父親的法律,他的功能已經不再是一個象征的法律,而是在于它特別強調剛才吳瓊老師講的它與快感(jouissance)的關聯。這一點與拉康對于癥狀的理解有密切的關系。因為拉康早期把癥狀理解為一個密碼,他認為破解癥狀就是破譯密碼,只要把它的密碼、它的信息、它的意義破譯了,這個問題就解決了。但是精神分析的實踐,我覺得居飛老師可能更了解,有些癥狀把它破譯了,可是癥狀依然還會存在。為什么依然存在呢?最后拉康感覺到,因為有一個主體,因為主體死也不會放棄的就是快感,他不能放棄這個快感,所以說癥狀你破譯得再透徹、再準確,他依然存在,就是因為主體無法舍棄這個jouissance(快感)。關于這一點,拉康在后期第二十三期的研討班(法語叫Le Sinthome,英語翻譯成The Sinthome),這個版本其實就是專門[講這個問題的]。我對黃作老師這個書如果說還有一點小小的不滿,就是我覺得,你可能有一點忽視了這個文本,我個人覺得是討論了“父親的名字”極為重要的一個文本,因為這個文本特別重要,因為晚期的拉康在討論Le Sinthome的時候,他就認為剩余快感,主體對快感的那種至死都不愿意放棄,它才是人存在的一個本質,才是人在世界中存在的一個實質,正是這一點,我們說可以把拉康與像德里達這樣的解構主義者區別開來,因為解構主義者認為如果我們踏上能指這個過程這個能指鏈,你永遠就是踏上一條從能指到能指的不歸之路。但是對于拉康來說,從能指到能指這條路并不是一條不歸之路,它并非沒有一個終點,這個終點就是快感,這個快感可以阻止能指鏈的無限的延異,可以抵達這個地方的,而且拉康在第二十三期的研討班里面,直接就把剩余快感,這個Sinthome,他直接說這個就是“父親的名字”,這就是“父親的名字”;而且拉康早期稱想象、象征、實在這三個維度、這三個orders,他認為它們是一個波羅米結扭結在一起,而到了第二十三期研討班里面,他不再認為這三個東西即想象、象征和實在能夠僅憑它們三個就能扭結在一起、結成一個牢固的結構,他認為要把想象、象征和實在這三個扭結在一起,必須要有一個第四項,這個第四項就是Le Sinthome,就是“父親的名字”,沒有這個第四項,想象、象征和實在這三個是扭結不起來的。因為這一點,拉康在第二十三期研討班中還涉及了或重點地去討論詹姆斯·喬伊斯。如果我們說對“父親的名字”的極端重要性要選出最主要的兩個文本來解釋這個問題,一就是弗洛伊德發現的德國的施瑞伯自己寫的筆記,施瑞伯的日記,一個我覺得就是拉康的這個第二十三期研討班里已經有所涉及的詹姆斯·喬伊斯的寫作,尤其是他前期一個《青年藝術家的畫像》就已經袒露了他的寫作與他的“父親的名字”的缺席被排斥所帶來的后果[之間的關系],這種后果在《尤利西斯》和在《芬尼根的守靈夜》里有最典型的突出的表現,我大概是在三、四年前寫了一篇文章,就是用拉康的第二十三期The Sinthome的理論去解釋這個詹姆斯·喬伊斯他的寫作,而且找到了一些證據能夠證明他的寫作為什么可以這么做,詹姆斯·喬伊斯的寫作的特征,為什么他的文本無法讓人看懂?根本的一個原因,拉康說就是因為對詹姆斯·喬伊斯來說“父親的名字”被排斥了,或者說因逾期而無法贖回。拉康說沒有哪一個作家能夠成心去寫一個讓別人看不懂的文本,哪怕你故作高深想盡一切辦法把你的文本要寫的讓人看不懂,事實上如果你是一個我們所說的正常的人,你是做不到這一點的。為什么詹姆斯·喬伊斯的文本就是讓人看不懂,《尤利西斯》其實就已經讓人看不懂了,而這個《芬尼根的守靈夜》更是讓人看不懂,它是真的看不懂,根本的原因在于“父親的名字”被排斥了,所以導致喬伊斯的寫作,他的所有的言行最后因為失去了這樣一個根本的錨點,他的意義是完全隨寫隨性隨風飛散的,他沒有一個目的地,沒有一個凝聚點,沒有一個錨著點,所以說所有的能指都是黃作老師說的漂浮了,他無法形成一個意義,他失去了根基。這個我覺得是一個特別有意思的問題,所以我自己的感覺,黃作老師這本書當時如果能夠把拉康第二十三期研討班放進來討論,而且把它聯系于喬伊斯的寫作,那就更好了,因為我那篇文章只是一篇文章,雖然說寫的也長,差不多兩萬字,但是畢竟還是沒有把這個問題說完,我覺得還有很多闡釋的空間,我個人覺得這是一個小小的遺憾吧,我覺得也是可以供黃作老師參考,以后我覺得你可以、也許能夠把它聯系喬伊斯的文本,聯系拉康的第二十三期seminar,能夠做出更多的東西來。

居飛:下面是張老師出場,張老師是研究福柯的,剛才我們私下也聊過,福柯派和拉康派歷史上就沒怎么對付過,因為大家立場不一樣,法國基本上兩幫人,拉康和德里達對仗福柯和德勒茲,好像有點這么一個局面,中國現在也有這么一個局面,很多人會拿著德勒茲的《反俄狄浦斯》來問我,精神分析是不是要完蛋了?每次我都很氣憤地告訴他們:沒有問題。好,就不多說了,有請我們張老師。

張旭:謝謝。我對拉康并不像吳老師和馬老師這么熟,實際上吳老師是左手拉康右手福柯,他是兼通的,在他這里不太存在拉康、德里達派和福柯、德勒茲派的一個沖突。剛才吳老師和馬老師都講了一個很重要的觀點,關于父名的理論,“父親的姓名”的理論,實際上還有一個晚期的發展階段,即關于實在界的父親或者是剩余快感的問題,尤其是馬元龍老師講的比較充分,但是我還是比較想替黃作老師做一個辯護,實際上黃作老師這本書,他自己前面講過,從他自己寫作的條件來說,開始是完成一個項目,主要是跟《父親的姓名》這個譯著結合在一起的。實際上他是有很大的雄心和抱負,不應該簡單地把它當作是對拉康的研究,因為他特別注重,就是關于父親之名、父名這個理論實際上代表著拉康提出了一種新的分析方法,當然這個新的分析方法就拉康本人來說并不見得那么新,但是就弗洛伊德來說,尤其是就弗洛伊德在《圖騰與禁忌》或者是《摩西與一神教》里面的關于父親的理論來說是一種新的分析方法。這個分析方法實際上剛才馬老師也說過,如果要概括起來,其實跟黃作老師的上一本書的主旨是相通的,這個分析方法實際上是一個關于漂浮的能指的或者是能指之核的核心的理解。所以我想談的大概圍繞著這個觀念,從黃作老師的著作中所得到的拉康所確立的新的分析父親理論或者是父親之名理論的方法、問題。當然我的講法是一個非常不臨床派的講法,還是一個非常哲學式的講法,而且我這個講法可能甚至是做哲學的吳老師和馬老師也未必會同意的。我覺得可以有一種拉康式的思想史的這樣的一個觀念,思想史實際上探討的就是所謂的能指函數,或者是能指網絡、整個的能指體系的誕生的時刻和崩潰的時刻,或者是一個轉折的時刻。這兩個時刻我分別用黃作老師在書中所討論的兩個問題來結合、來談,第一個就是第四章的核心問題,上帝之名的問題,第二個就是上帝之死的問題。

上帝之名我們談的比較多,因為在基督教的傳統中有所謂的叫神明大師,關于上帝的名字的這樣的神學家很多,當然了,偽狄奧尼修斯有一本書就是《論神名》(或《論上帝的名字》),實際上跟他的《論神秘神學》是一樣的,就是上帝的名字實際上是一個[什么呢],如果用列維-斯特勞斯的話說就是一個零度的能指,它實際上是沒有含義的。當然,實際上在猶太教的傳統中,就像馬里翁老師所說的,上帝的名字是非常多的,而且猶太人發明了各種各樣的稱呼上帝的名字的方式,當然這也非常容易理解,就是上帝有那么多的屬性,那么他理所應當有那么多的名字,但是我們都知道,最有名的就是十誡里面的講法:除了我之外沒有別的神,不可妄稱別的神,包括在我面前,還有實際上其他的神都是偶像。那么最經典的就是《出埃及記》第三章第十四節里面的,就是黃作老師討論的比較豐富的那句話,那句話經典的翻譯是說“我是自有永有者”,就是“je suis ce qui est”,“ce qui est”的意思是:“我是存在的”,而且我是持久存在的。這確實是一種古老的理解的方式,當然是比較希臘式的理解方式,實際上像馬老師所說的詹姆斯國王的那個譯本里說“我是我所是,I am what I am”,這個譯法也是非常流行的,一個“我是自有永有者”,一個“我是我所是”。黃作老師引的拉康的翻譯是“我是我是”,這個“我是我是”特別強調上帝不是顯示的,而是隱藏的,即他是隱藏在他的名字之中的,這一點非常重要。如果我們對西方哲學史有一個基本的了解的話,如果講存在是顯現的,而這個名字是不顯現的,而名字又和“象征”這個詞的希臘語、包括其實在希伯來語都是相似的,名字本身它是一個不顯現的記號,所以從這里確實是可以引申出來這樣一個非常典型、非常經典的神學命題,就是黃作老師所說的上帝之名的問題,因為上帝跟世界是沒有這樣一個存在的類比,或者不存在一個存在的單一性問題,因此它的超越性必須用一個名,而這個名又不是確定的名,當然可以有很多名,這個名又沒有具體的含義。這是一個問題。

第二個問題就是關于《出埃及記》里面第六章第三節的就是“伊勒沙代”的這個名字,這個名字我覺得黃作老師分析的也是非常精彩的,實際上七十子譯本里把它翻譯成“Théos”,“Théos”是沒有具體含義的,這確實是比較符合神學的譯法。對上帝之名的討論跟父名有什么關系呢?因為這是“父親的姓名”問題的起源,或者是父名的起源,或者說上帝是父親的父親的名,或者是父名的父名。當然怎么講都可以,實際上我覺得關于上帝之名的討論應當回到——因為在第四章第三節是討論上帝之名的——第二節里面,所謂的第一劃的問題,就是劃一,或者是黃作老師翻譯成“元劃”的問題。這個“元劃”一定要有一個元能指,或者是類似于列維-斯特勞斯在1950年《毛斯著作導言》里所講“零度的能指”或者是零象征值的這樣一個大能指,當然在神話里可能就叫“瑪納”,但是反過來我們也可以說,當上帝之名這樣的第一劃出現的時候,那就意味著整個的能指體系或者是象征體系的誕生。這個象征體系是什么?實際上就是整個的西方文化或者是西方文明體系,就是用語言所記載下來的這個東西,所以整個的包括父名的問題,為什么這個問題可能在臨床上沒有問題,但是在文化上這套分析方法難以成為像中國文化那么一個急切、迫切或者是現實的問題,或者難以成為我們能夠理解比較透的問題,我覺得還是跟上帝之名的這樣的一個關于父名的起源有很大的關系。如果我們用我剛才所講的拉康式的思想史來說,恰恰是在舊約里面的上帝,摩西所見的上帝或者是上帝向摩西顯現的時候所講的那樣的話,包括十誡里那樣的話,包括希伯來文《圣經》里猶太人對上帝的一個不同的稱呼,所有這些都是完成了——如果按照拉康式的洞見,或者是按照黃作老師的解釋——這個“元劃”。整個的能指體系誕生的時刻,我們也可以用德里達的話說是最原始的延異,或者是德勒茲講的最開始的差異與重復,或者是像福柯所講的是在理性與瘋狂分裂分化之前的未分化的那個時刻。這個“元劃”,這個第一劃,應該是上帝之名的這樣一個時刻。到后來我們說轉化到父名的問題的時候,包括像拉康說,為什么弗洛伊德會討論弒父神話的問題,就是在《圖騰與禁忌》里或者是在《摩西與一神教》里討論這樣的一個問題。當然從心理上也可以說,吳老師剛才也講過,實際上是罪或者是愧疚和怨恨,或者是恨交織的這樣的一個復雜的情節的問題,這是一個比較老的講法。但是實際上,我們也可以說那是一個由上帝之死帶給弗洛伊德的問題,當拉康重新討論上帝之名的問題的時候,他實際上是用父親之名的概念來思考這個問題,所以我非常認同剛才吳老師講的,在這個問題上,拉康展現出來了一種超越于精神分析的比較專業的、宏大的視野,他有一種想把這種精神分析的理論普遍化,或者是引向一種人類學,或者是比人類學更高的層面的抱負。當然,拉康也講過,在近代第一劃是劃在了笛卡爾,但是笛卡爾那一劃呢,提出來他的上帝存在的證明,還是提出來上帝是真理的真,也就是說有一個騙人的大惡魔,但是上帝是不騙人的,所以它是我思的確定性后邊的那個第一劃,但是上帝之名是最原初的整個的能指網絡或者是能指函數的這種結構的第一劃。

我想談第三個,實際上跟上帝之死這個問題有非常大的關系。整個上帝之死,包括剛才馬元龍老師也說到詹姆斯·喬伊斯的問題,當上帝之死以后,元能指沒有了,失去了那樣的一個錨點,因此意義就變得非常的破碎,或者是難以整合,因此人們讀起來很晦澀,但是在德里達、或者是在拉康或福柯看來,可能是一種新的時代或者是一種新的解放。我在這里可以舉一個例子來講,福柯在某個意義上來說,尤其是早年福柯,或許跟拉康還是有很多共鳴的。他有一篇非常有名的文章,就是1962年,有一長篇文章叫做《父親的“non”》(? Le 'non' du père ?),“父親的‘non’”我們翻譯成“父親的‘不’”,或者是翻譯成 “父親的 ‘缺席’”。還有1963年的一篇文章,叫《通往無限的語言》(或《走向無限的語言》),他說,在荷爾德林那里,荷爾德林的瘋狂或者他的精神病,恰恰是因為他比同時代人更敏銳地體會到上帝之死,而且這個上帝之死另一方面是父親的名的缺席,不僅是父親,而且是父親之名的缺席,這是整個——就他個人的體驗來說——導致他瘋狂的原因。但是他的寫作,尤其是他的語言,福柯說這種語言就是類似于他在《雷蒙·魯塞爾》里所說的是一種鏡像的語言,是一種自我復制的語言,是一個只能夠用語言去自我言說自身的這樣一個語言,這就是現代文學誕生的時刻。這種語言實際上基于的是元能指的喪失,就是上帝之死或者是父親的缺席。在《父親的“缺席”》這個文章里,他特別講只有通向無限的語言,或者像雷蒙·魯塞爾式的這樣語言,或者像卡夫卡式的語言,或者像喬伊斯這樣的語言,這種語言自我言說,他才能夠去直面死亡,這個死亡不再是上帝的死亡,也可能是上帝之死帶來的人之死以及自身的這樣的一個死亡,所以我覺得這是一個佐證,可以證明在1962年、1963年的時候,福柯的思想跟拉康的思想還是有一些相通之處的。當然福柯的這樣一個講法,他說上帝之死或者是父名甚至是“父名的缺席”,這也是福柯當時用的語言“父名的缺席”,“父名的缺席”導致的是一種現代文學或者是現代語言自覺意識的誕生,他說這也許可以叫做文學的本體論的時刻。我覺得這一時刻也可以跟前面的黃作老師所講“元劃”,上帝之名的第一劃開始,建構支撐整個的能指網絡體系的元能指的創生的時刻相對比,這是一頭一尾,所以在某種程度上,我可以說,尤其是早年福柯跟拉康還是有某些相通的地方。

最后,我想利用這個機會,向黃作老師提一個問題,黃作老師在書中特別探討拉康的一個觀點,猶太和基督教的這樣一個體系實際上是一個欲望系統,而不是一個享樂系統,尤其是結合上帝之名和父名來說,那么如果按照他晚年,就是剛才吳老師和馬老師所說的剩余快感的問題,是不是也可以說,在神秘主義那里,或者在當代的新神秘主義那里,把上帝的這種欲望系統轉向了上帝的享樂系統?

居飛:謝謝張老師。三位老師的發言完了,我作為主持人也說兩句。黃老師這個著作,我簡單講一些我的感受。“父親的名義”這個問題,我自己也糾結了很多年,為什么呢?當時霍老師一開始翻譯“父姓”,就是姓名的姓,當然漢語中這個姓是有母系傳統,因為是“女生”[兩字構成],當時我們用習慣了,但是我到了法國之后,就發現這個事情比較難搞,為什么?其實我們現在很多理解跟等會要討論的宗教有關,我們會認為西方是一個父權制社會,而中國有時候會倒過來用母權制來做影響,但這個影響不是那么精確,實際上西方在繼承制度上是雙系的,法國是雙系的,而在宗教層面上它是單系的,比如宗教中上帝它是個父權,但是在家庭層面上它是雙系的,比如說孩子可以繼承母親的姓。我簡單給大家講個例子,拉康有一個兒子,但是這個兒子生了兩個女兒,等于說第三代除了他孫女之外沒人繼承拉康這個姓,因為他女兒,按照法國說法,女兒嫁人就要改姓,唯一一個繼承拉康這個名字的,第三代[中間]就是他的一個外孫,拉康的一個女兒是搞財務的,也是曾經幫過拉康管理財務的,因為早年出車禍,去世之后,結果他女婿為了紀念他老婆,就把拉康女兒的姓名放進去了,但是他說得很清楚,我在紀念我死去的老婆而不是紀念拉康,但是現在問題就導致一個局面,就是說在拉康的第三代里,終身保留這個姓的實際上是他的外孫,叫Roger-Lacan,這個人現在好像是一個公務員。實際上拉康自己講父姓,到最后他的父姓是通過他的外孫來繼承的,這是法國的一個特點,就是說,在法國的倫理學意義上,繼承實際上是父母雙系的。中國就有點倒過來,為什么?我們一般都說我們中國搞了一個母權影響,母親很厲害,但是我們繼承制度上是絕對父系,孩子基本上是跟父親姓,基本上跟父親的姓,除非他入贅,這是特殊的變種。所以,實際上后來我就覺得霍老師翻譯“姓”,“姓名”的“姓”,實際上在拉康那個地方有點說不通,因為他們說一個“nom”的問題,實際上它在姓名制度上并不是父權的,所以我有一段時間就把它翻譯為“名義”,我早前有一段時間寫文章就把它翻譯為“名義”,但是這個地方現在把它翻譯為“名”到底對不對呢?“nom du père”,所以這個問題比較復雜,我就不多說了。

我只是說,翻譯為“姓”跟“名”,我現在覺得黃老師這里面有一個章節對我來說可能是比較重要的,就是實際上拉康用這個“名”的時候,他可能是和上帝有關,當時Erik Porge實際上就有這個“不”,剛才黃老師引用了這個法國人,他基本上就是一個觀念,就這個“名”更多是跟宗教有關,上帝之名,包括剛才張老師也提到這個問題,這個解釋我覺得我目前比較接受,但是問題是怎么翻呢?這是個問題。我現在有的時候也懶了,直接把它翻譯為“父姓”,但是實際上這個說法本身是值得討論的,這是第一點。

第二點,我們剛剛討論了很多關于拉康父姓理論前后期的問題,實際上我覺得今天肯定討論不完,這個事情非常復雜。拉康的父姓,包括弗洛伊德的父姓實際上終其一生,尤其到了后期,有的時候什么都是父姓,比如說拉康說“三界”,象征界術語,它也是一種父姓,所以我們搞到最后,就發現它實際上有一個年代的問題。所以剛才幾位老師說的,這個問題我們以后有機會再討論,但是關于黃作談的弗洛伊德的原始父親,我自己有一個補充。因為當時拉康談的,一開始他是想把它與自己的父姓、跟“nom du père”分開,這個是他這個時期,但拉康后來還發明了很重要的事情,實際上這才是弗洛伊德要講的父姓,就太一父親的問題。這個也回應了剛才張老師說的,實際上零度能指的問題,就上帝之名,拉康把它濃縮了,弄了一個太一能指,就這個能指第一個,但是它在哪里誰也不知道。這是在實在中的一個能指,所以就叫太一能指,拉康后來有好幾個討論班不停地在搞這個東西,包括要搞集合論,就跟0、空集這些東西搞到一塊上,這東西誰也不知道在哪里,但它所有意義的源頭。這個我覺得也算是我自己一個補充,其它我就不多說了。

我簡單再說一個,就是“forclusion”,剛才馬老師翻譯為“排斥”,實際上現在包括霍老師,我們選擇了一個簡單的譯法,差不多,翻譯為“排除”,這個“除權棄絕”啊,比如我們沈師兄也翻譯為“除權棄絕”,還有黃老師翻譯的“因逾期而喪失權力”,我現在覺得事情是比較復雜。其實“forclusion”在法國是一個日常術語,“forclore”,簡單來說,它就是一個法律用語,就是說你過期了你就沒法行使權利了。我自己覺得還是選一個簡單的譯法“排除”,這個說法有一定的意義,但是像沈志中翻“除權棄絕”,這一點,我跟剛才馬老師觀點有點像,我覺得好像太復雜了,其實這個詞在法語里面是非常簡單的一個詞。當時拉康找這個詞,包括找“jouissance”這個詞,“jouissance”也是,吳老師翻譯為“原樂”,我們翻譯為“享樂”,這個詞其實沒有那么復雜。我現在是真的擔心我們漢語譯界把這個事情搞得很復雜,這個詞有多大的意思啊,因為“jouissance”也是拉康從法學界弄過來的,簡單來說就是使用權。

黃作:我們今天非常高興,實際上變成小型會議了,跟同行的探討,同行們講得太到位了。我一一做一點簡單的回答吧。首先是吳老師,實際上后邊他講了幾個問題,我想簡單綜合一下。我覺得,他講的法律、法則與懲罰的問題,死亡的問題跟法則與欲望的問題,這個問題太復雜了。這個問題,拉康對我們就罪與罰的問題、就法則的問題而言的這個傳統看法,其實是唾棄的,他實際上受到了圣保羅的啟示,剛才吳瓊老師也講了這個問題,在這個地方引入了欲望的問題,在基督教那里實際上更復雜,為什么?因為有了愛的問題,把兩者給共生了,給勾連起來,而拉康認為恰恰是由于欲望的問題把它勾連起來。對拉康來說,是法則產生了罪,而不是罪造成了法則等等,所以他講法跟一般常識都有比較大的區別,這個問題我覺得非常的重要,是吳老師提的。吳老師提的第二個問題,跟馬元龍老師的提法,我覺得是一針見血,這個問題,張旭老師是幫我辯護,我覺得確實我在這里想說明一下,因為我的著作其實有個副標題,當然這從兩方面講,一方面實際上我是有一個限定的,我是以中前期的拉康的父親的理論為主,如果有個圈定范圍的話,我主要是做這個方向的;另一方面,后期我在書上提了,后邊只有一部分的內容,那么吳瓊老師講的實在父親的重要性,與享樂(“jouissance”)之間關系的重要性,包括馬元龍老師后來講的后期內容。確實很遺憾,如果從第二點來講,我實際上這本書的原初的考慮是六章的,我覺得少了一章,就是后期的東西,在我預計寫作的比如說這幾個月之內我hold不住,搞不定。

居飛:你現在這個書有多少字啊,有20萬字嗎?

黃作:這本書30多萬字。其實最主要的考量我覺得是這樣,拉康的中前期理論,至少我現在做的研究比較傾向于做前中期的。因為我記得居飛老師原來講過拉康的精神分析認識論,也就是,對研究者來說,它是比較友善的,你可以把它來做一個知識的,不太會看丟掉,而后期的東西真的是容易看丟掉,因為后期講的實在的父親除了享樂的問題,還有“俄狄浦斯的彼岸”問題等,大家可以注意一下,你們看,上次到盧毅地方去的巴黎八大的Damien Guyonnet,我跟他也熟的,現在這次來[巴黎]我也見了他了,Damien在上期的碩士班里面就講俄狄浦斯的“Au-delà”(L'?dipe et son au-delà chez Lacan),就是“俄狄浦斯的彼岸”問題,也就是拉康整個走出了俄狄浦斯原來的框架,去講實在父親的問題。大體上來講,大家都可以說實在父親是一個第四者,是不是?這樣的一個問題,但實際上你要把它搞成一個比較系統的、論述性的東西是有難度的,因為拉康用了大量的詞匯,譬如“l'épater”等等,有很多的詞。正是基于這個原因,然后我就縮減了。所以這個問題,行家一看就看出,吳瓊老師、馬元龍老師特別是馬元龍老師講的遺憾的問題,其實我也挺遺憾的,所以我就加了一個副標題,圍繞著“父親的姓名”的問題,實際上是以做中前期,我在這個地方有個考慮的。

后來馬元龍老師講的這個翻譯的問題,居飛老師也講到這個翻譯的問題,是的,我這個翻譯顯然是研究用的,如果以后在翻譯當中,肯定不能這么長,這不符合中文的。所以以后大家如果一起做翻譯的話,是真的還要討論討論。至于馬元龍老師剛才提出來的這個翻譯,我覺得我以后肯定要縮減,不可能這么長,做譯名的話,去商務出書的話,我肯定要縮減。其中提的另外一個翻譯,就是“父親的姓名”的翻譯或者是就“姓”的翻譯,這個東西我還是堅持自己這個“姓”的譯法,我覺得還是不錯的,因為它實際上有譜系的問題,居飛這樣講,為什么他能繼承母親的姓?在這個意義上,你如果按父系社會看的話,母親就代表了父親的功能,就像過去你看,我們現在電視劇放出來,中國文化上只有武則天做皇帝,但你知道大家族里面的當家人在歷史上不乏是女人做當家人的,有本事的人就做當家人,就是她是這個家族的象征符號,可以是女的,但是從象征系統、象征文化的角度來看,她就是一個父親了。

居飛:這個你有點誤解。所謂母系傳遞,法國雙系,比如說女兒,女兒可以繼承母親的財產,這個就是一個標準,比如一般來說他的父系,女兒是沒有權利繼承,但是在母系這邊,母親可以選擇他的財產給兒子還是給女兒,這個是雙系的。我們漢族在繼承意義上都是父系的,所以我們很少出現這種情況,但是西方是什么?宗教是很清楚的,他是父權的,社會層次上也是父權的,但是它的家庭內部是雙系的,非常特殊的一個制度,我也是搞了很久才搞明白。

黃作:那么是不是只在法律上呢?

居飛:就是受到法律保護啊。

黃作:是不是只涉及財產呢?

居飛:財產啊,包括姓名啊,所以母系和系,“matriarcat”[母權制]和“matrilinéaire” [母系制度的]為什么這個要分開,就在這個意義上,就是“系”這個東西它是客觀的,你財產給誰寫個遺囑就清楚了。

黃作:這個問題其實也并不這么重要,為什么呢?因為拉康在五十年代后期,他其實轉向了,我們可以看他的前期,因為他前期剛才講的是克萊因,不一定,比如說,拉康前期《家庭》這篇論文的話,它實際上比較早,這完全是早期了,它是1938年的。

居飛:他后來基本上是放棄了。

黃作:對。家庭這種觀點實際上是人類學的、家庭學的。我們如果可以講的更細一點的事情,實際上就法國年鑒學派的,涂爾干的。

居飛:它是結構主義人類之前的人類學,不是嚴格意義上的結構主義人類學。

黃作:不,不。自從拉康走上結構主義道路之后,他其實放棄了人類學的思維模型。這個我認同的,這是法國人提出來的。你一定要把拉康放到人文學科的位置上,如果他連人類學都沒有放棄,就像精神分析學連心理學都沒有放棄,那精神分析學的地位就很低了。因為人類學和心理學帶有具體的經驗的成分,精神分析學,之所以我們都喜歡它,是因為其實它帶有超越心理學、超越人類學的層面。

居飛:為什么這個就跟列維-斯特勞斯有關,列維-斯特勞斯就不是一個一般意義上的人類學。你看人類學,一開始弗洛伊德,比如說是父系的,對吧?人類學家就反對弗洛伊德,認為有母系的。而列維-斯特勞斯就是一個反常的,它是一個哲學式的人類學,簡單地說,列維-斯特勞斯就把經驗的東西掏空了,所以他那個地方只有一種假設,就是父系,拉康在這個意義上,我個人一個考察,認為拉康是受列維-斯特勞斯影響的,所以列維-斯特勞斯的人類學,它是一種哲學,它是結構式的,它跟經驗沒啥關系的,它的關系不大,所以在列維-斯特勞斯那個地方就已經轉過來了,最后我們就不考慮經驗化的東西了,咣的一下就全部轉到結構上了。所以家庭的具體問題,拉康早期,我看到你引用Markos Zafiropoulos那個書,那個作者有個觀點就是拉康早期受涂爾干影響,后來放棄了,就是這個問題。

黃作:是放棄了,五十年初就放棄了。

居飛:列維-斯特勞斯和涂爾干最大的一個差別在于,對涂爾干來說有社會表象,但對列維-斯特勞斯是沒有表象,只有能指。

黃作:這個我認同你。翻譯這里,我有個詞匯向大家推薦一下,“verneinung”不應該譯成“négation”(否認或否定),而應該譯成“dénégation” (矢口否認),所以“矢口否認”,我覺得我這個翻譯是可行的,因為它也不長,只4個字,而不能譯成“否定”和“否認”,太簡單了,所以我賣下瓜,推薦一下。

居飛:在法語,拉普朗虛是做了一個綜合譯法,(dé)négation。

黃作:但你要知道這不是拉普朗虛譯的,拉普朗虛說拉康已經譯了,后來我在拉康文本里面找到,三四十年代拉康已經譯了。

居飛:對,還是拉康的譯法。

黃作:張旭老師講到了幾點,講得非常好。你看他講上帝之名的宗教的問題,他比我內行多了,他的知識點非常到位,非常詳細。他講的“元劃”的問題,就是德里達和德勒茲講的原初的差異性的問題,當然有聯系,所以這個地方他分析得非常到位。他跟馬元龍老師講的原錨點失去的問題,以及由此帶來的意義的不確定性問題,馬元龍老師講了喬伊斯的寫作大家都跟不上的問題。實際上,張旭老師后來講了,這可能就是我們這個時代的標志,就像我們現在講拉康重振了父親的權威,他重振的是啥子權威(按四川話說)嘛?它不是什么真正的權威,可能就是一個膠水一樣的東西,幫助你粘起來的這么一個第四者,但是這可能就是我們的現狀。所以在這個問題上,我始終是要回到這里,就是說,它其實是跟哲學的思潮是同步的,我們仍然走在尼采的號角下,對形而上學進行批評,始終要警戒形而上學的復活。我們現在讀近代哲學家,譬如笛卡爾哲學、康德哲學和黑格爾哲學,這是哲學史知識,沒有問題,但哲學本身老早就不再講這個東西了,哲學講的一個新的東西,恰恰是一百年以前尼采所講的對形而上學的唾棄。為什么要唾棄形而上學,講的就是這個東西。而拉康的父親理論恰恰就是在這個脈絡下展開的,當然他有具體的一些細節,他有自己的特色等等。剛才張旭老師給我辯護,說我有雄心和抱負,這其實過獎了,雄心和抱負實際上都是什么呢?都是形而上學的說法。我們實際上只是一個爬格子的高校老師。謝謝,真的非常感謝,今天也非常高興,跟我們幾個同事進行交流。

居飛:我也做拉康,主要是我現在有個問題,是什么呢?這個臨床學界跟哲學界不一樣,好多事還沒有達到弗洛伊德那個時代,所以我現在講的更多是弗洛伊德,可能拉康講的少,自己做研究寫拉康,但是我講課啊包括講座啊其實還是好多以弗洛伊德為主,因為拉康東西沒法講,因為其實在臨床方面,拉康的臨床,等會我可以說一點,它非常飄逸,弗洛伊德像少林武功,一招一式都很清楚,拉康是武當的,靈性要求非常高,拉康派臨床其實非常難講。關于父性。因為實際上我自己當年關于這個事情,也想了很久,就是說,我們還是習慣在家庭意義上來對應中西,尤其我做比較的,實際上中西方之間的確有一個很大的差異:西方是宗教統一,國家不統一,政治不統一,但是中國是政治上統一,但是宗教不統一,所以我們“父之名”為什么總有很多問題,實際上拉康的“父之名”很多在基督教層面上談。

張旭:拉康和天主教的關系一直不好,常常也有對抗的意思。

居飛:也不是那么不好,拉康1963年還有個事,拉康的弟弟是參加教會的,拉康1963年被美國的IPA開除的時候,是給教皇寫過信的,他說他給教皇下面寫的,他說現在盎格魯薩克遜又在欺負我們法蘭西了,欺負我們拉丁了,欺負我們拉丁文化了,他覺得他被開除,是什么呢?是新教文化跟天主教文化之間的對抗,教皇沒理他。

黃作:上升到這么高的一個層面。

居飛:我們好多時候仍然是從家庭意義上在對比父親的問題,但實際上對歐洲來說,它的家庭,尤其是基督教傳統下面,像奧古斯丁那里,都很清楚,家庭是次要的,重要的是教會,它是社會層面、宗教層面力量很強。所以拉康談父之名,他更多對應的不是我們家庭意義上父親的權威。所以后來他為什么談太一父親,我有一個感受,當然我這個感受得不高,我自己感受實際上他接的是奧古斯丁那個傳統,因為奧古斯丁那里,一開始太一跟父親是分開的,到了后來就合二為一了,這個意義上拉康這個父親,我個人覺得才對我來說更清楚一點,不然的話我們始終在家庭層面上談一個父親,父親的家庭,實際上中國人也許是可以這么理解,但是西方人覺得這么理解的話,它有偏的,我個人覺得。

張旭:而且你剛才說社會層面,還有兩個層面,就是在語言和文化心理方面,這兩方面也是非常不一樣的。它最后落在,當社會的制度,或者甚至是這種家庭制度都已經趨同了,或者是都已經變得核心家庭或者是細胞化了以后,它還會留下一個很深的痕跡,就是在語言或者是文化心理上,尤其心理層面上是很重要的,心理這個東西,確實是一個非常大的[東西],我們說心理它并不是純粹的個體的心理,尤其是在弗洛伊德和拉康那里,心理都不是個體心理的東西。

居飛:就弗洛伊德那里,所以這也談到弗洛伊德和拉康的區別,弗洛伊德是猶太教,加上我們知道他那個時代基本上教會剛剛退出歷史舞臺,所以那個時候家庭的父權在19世紀,實際上是家庭父權回來了,教會瓦解了,家庭父權恰恰就登場了,弗洛伊德恰恰是更接近于中國人理解,因為的確家庭的父親權威變重了,當你看到拉康時代后現代一來,對吧?家庭就瓦解了,某種程度上很多就瓦解了,所以現在拉康為什么談父親,其實是某種意義上,我覺得他是有個想法,他想借用宗教的一個新的玩法,現代玩法重新拯救,他有這種救世的味道這里,不然的話整個社會就散掉了。好吧,吳瓊老師和馬元龍老師你們說。

黃作:我覺得居飛后邊講的很有意思,弗洛伊德是猶太教,拉康是天主教,這個有一個時期的,宗教的瓦解,家庭回來了,所以他比較強調,所以他所處的背景非常重要。關于拉康,我最后想講一點,讓我們拋一個疑問的東西在這里,我印象中剛才張旭老師也提了一個問題,就是猶太教和基督教的問題,也就是說,是欲望的問題還是享樂的問題?拉康其實是把兩者綜合起來了,法則和欲望是共生,欲望和享樂是通過愛把它們聯系起來。那么我們在這里講,就居飛講的拯救的問題,拉康也講了權威的問題,就是重塑父親的權威,我們到底需要怎么樣的父親的權威呢?這個正是我要講的,其實我們回不到形而上學的父親,這是肯定的。也就是說在這個意義上,我們實際上回不到權威的父親,這肯定是回不到了,就一統天下的、普權的、一言九鼎的父親,我們肯定是回不去了。那么我們需要什么樣的父親,拉康這個任務其實就我看到的資料來講,他并沒有完成,你看他到后期的變化非常大,他不斷地在跳。居飛啊,我就這樣了。

居飛:我最后說幾句,黃老師的問題,《宗教的凱旋》是你[翻的]?還是嚴和來他們翻的,對吧?

黃作:《宗教的凱旋》不是我翻的,是嚴和來翻的。

居飛:對,那個小冊子,拉康后來還是有點擔心宗教回來了,跟宗教有關,他有點擔心宗教回來。

黃作:但你要知道,我看到一個資料,他死前其實要提出要以天主教的形式進行葬禮,這是他自己提的。

居飛:是的是的。

黃作:別人沒有實現它。

居飛:所以拉康,最后還是讓人感覺,簡單地說,有的地方還是比較保守的,包括他對金錢的態度是保守的。

黃作:是天主教文化造就了拉康,人其實就是文化的構造物,這個就很典型地表現了出來。

居飛:我們今天會把拉康從精神分析脫離出來,這個脫離有一定的道理,就好像拉康派有個新的玩法一樣,好像跟IPA決裂了一樣,我覺得這個看法有一定的道理。比如,我們剛才講為什么拉康要講欲望,講規則產生欲望,實際上我們都很清楚,這個就是一個辯證法,就是欲望和規則是一體兩面,但是為什么弗洛伊德就不那樣講,不是弗洛伊德不懂辯證法,我們知道弗洛伊德哲學素養可能不亞于一個拉康。為什么弗洛伊德沒有說欲望跟規則之間有辯證?因為弗洛伊德有一個生物學的假設,它是兩個不同的東西,它沒法辯證欲望和規則,所謂的欲望屬于自然的,屬于生物的,規則屬于文化的,這兩個東西它沒法辯證。但是拉康我們都知道,一旦結構主義化之后,一切都回到語言上去,只有一個東西,所以我們說的拉康有還原主義傾向,所有的東西都還原到語言上去,所有的東西都在語言內部折騰,站到這個意義上,我們說他很多東西說的就很辯證法,也很哲學,也很思辨,欲望辯證的這些東西,包括享樂、能指這些東西,這個是他的獨特的東西。在這個意義上,拉康的確跟傳統的弗洛伊德的玩法不大一樣。我自己也不斷地在思考這個問題,但是我們不要把它絕對對立起來。我自己一個簡單的看法,就是弗洛伊德可能更多強調縱向的,我們跟我們過去的觀點,就是詞語跟我們的記憶之間的關系,那些創傷說不出來,感性地把它說出來,這是一個縱向,像詞跟物的關系,就是以詞達物,我最近在寫一個書的序也在寫這個東西,但拉康是橫向了,他不討論你過去的東西,你的創傷、你的童年,他只談話語跟你這個存在的關系,我的存在是被話語所結構化的,這是一個橫向的關系,就把整個歷史的內容給架空了,只談結構化,但是我只簡單地這么說,實際上這兩個東西并不矛盾,我們在治療過程中,怎么可能不談歷史?當然拉康強調的,話語跟人的存在的關系,是需要強調的。。

黃作:我想是這樣,大家都是搞拉康的,拉康在國內,我們其實比較早的,馬元龍老師、吳瓊老師都是比較早的,現在就是一直受制于一個很大的問題,我在給學生上課的時候也是這么說,對于普通的讀者來說,沒有譯本,拉康的東西實際上就沒有一個打底的,弗洛伊德的翻譯實際上很糟糕,但是為什么中國的讀者對弗洛伊德有基本的了解,那還是有中譯本啊,因為拉康沒有[中譯本],什么也沒有,我們學生選擇做拉康是非常難的。

居飛:對,英文本譯的,說實話,我對比過,也很一般,不能說有多好。

黃作:對,這就是一個很大的問題啊。我那天跟張旭老師講,這可能就是學術初戀,拉康是我學術初戀,是我第一個做的,我可能回過頭來做做翻譯算了。所以這就需要我們做拉康研究的,挪點時間來做做翻譯我覺得,不然這個事情永遠前進不了。因為后結構主義者[方面]翻譯了很多東西,齊澤克和巴迪烏,很多東西譯出來,我們先不說它們翻譯得好不好,翻譯出來,有大量的讀者,它有個底,有個底子,拉康是沒有的,這個就是很麻煩的事情。

居飛:幸虧有齊澤克,不然拉康都快消失了,知道吧。

黃作:不然拉康都快消失了,那倒不會。

居飛:現在很多讀拉康的,都是從齊澤克那里讀的拉康。

黃作:對,這就是很多讀者、學生跟我說的,這令我很吃驚啊。所以拉康[方面],我們還是要做這個工作,我們要做翻譯的工作,我最后以這個收尾吧。

——————————

網絡提問及回答:

1.能不能通俗講一下,“父親的姓名”當下對人的主體性意義在哪里?

回答:隨著尼采喊出“上帝死了”的口號,作為形而上學最高實體的上帝崩塌了,形而上學的歷史走向終結;隨著語言或無意識等他者的興起,近代“我思”哲學的實體式主體遭到瓦解,出現了所謂的主體離心化運動,即主體死了或人死了;“父親的姓名”理論有助于進一步探討主體離心化了之后的主體狀況,就如圣名理論有助于探討形而上學之后的上帝狀況一樣。

2.講座有講到二戰后父姓衰落的問題,那么現在恢復這種父姓的權威,是想建立一個什么樣的社會或世界呢?

回答:拉康試圖用“父親的姓名”來重振父親在社會文化中的功能和權威,但是這個權威并不是形而上學意義上的權威,并不是權威主義意義上的權威,它只是一個“(姓)名”,只是一種功能。同樣,在以“父親的姓名”為代表的法則基礎上建立起來的社會,由于扎根于無意識和語言層面,必然倡導多元價值文化,而非固著于一統江湖的模式。

3.父之名和研討班七里提到的《安提戈涅》有關系嗎?

回答:拉康創造性地闡釋了索福克勒斯三大悲劇即俄狄浦斯三部曲,從而使得俄狄浦斯的問題可以脫離家庭羅曼史的家庭人類學模型來進行討論。拉康在《安提戈涅》中強調俄狄浦斯對于弒父一事的不知情(“他不知道”),從而為探討其后期父親理論的核心即“奧狄浦斯的彼岸”問題打開了通道。

4.拉康的作品里面出現了很多代表絕對能指的詞,如“父親的姓名”“菲勒斯”“圣狀”等等,它們能否相互使用嗎?還是說有特定的使用情境?

回答:“父親的姓名”是一種根本能指,位于大他者的位置上,對于主體的成長具有至關重要的作用和功能;拉康后期也把“父親的姓名”稱為連結三界的第四者。“菲勒斯”是關于缺乏的能指,正是因為其本身是一種缺乏,才能充當欲望的對象。“圣狀”是主體享樂其無意識的方式,與實在處于同一層面。這些術語是不同的,需要好好甄別。

5. 似乎拉康給我們一種印象即這個phallus能指有一種優先性特權,作為對總體能指運作的保證,而在我的印象中象征秩序應該是去中心化的和差異性的,是通過結構位置來產生意義的,這個phallus能指是不是有點又退回到某種中心化傾向呢?

回答:拉康理論中的“phallus”是一個能指,一個關于缺乏的能指。這一能指的重要性在于,它是缺場(缺乏)又是在場(能指),既可謂“中心”又不是實體式中心(如邏各斯中心)。