藝術開卷|穿越文本迷障,感知二十世紀的“畫家生涯”

由嶺南美術出版社新近出版的《縫隙中的航道——20世紀中國畫家的主體際遇》一書,通過對“文本”的層層追問,不斷審視并質疑那些被忽視的假設與前提,在反思熟悉化經驗的基礎上,重塑了中國近現代藝術史的敘述框架。作者專注于個體與時代之間的緊張關系、現實與文本之間的“縫隙”,穿越“文本”的重重迷障,以期迫近歷史之真實。這種研究方法或認知機制,作者在書中稱其為“文本再閱讀”。澎湃新聞特選刊其中部分內容。

關良 戲曲人物畫,1927年

文本再閱讀

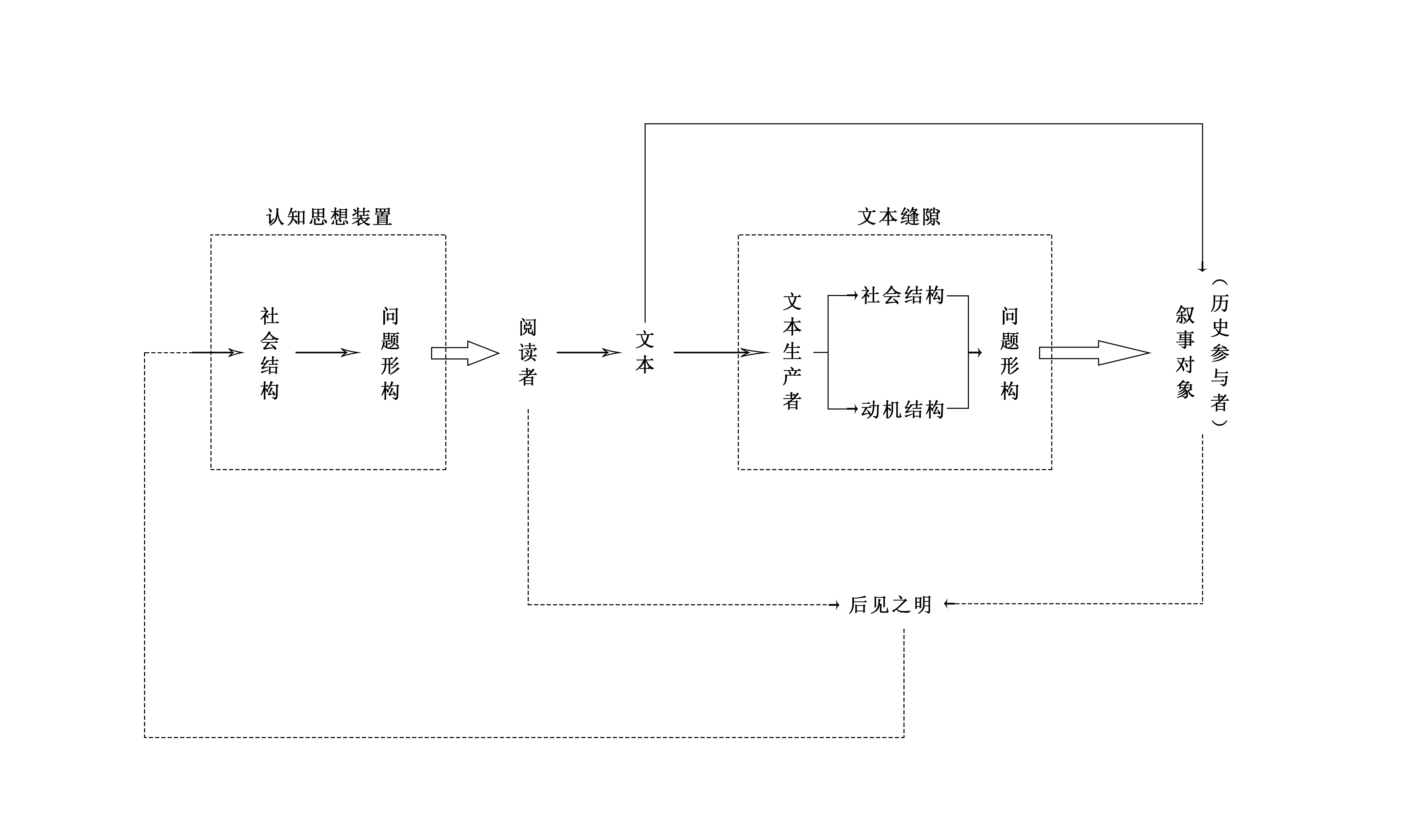

關良早在1920年代推動現代藝術的同時就已涉足戲曲水墨人物畫,令后世有關他的敘事文本遭遇“尷尬”。然而有趣的是,這一“尷尬”卻能檢討歷史研究中的常見“陷阱”:閱讀文本可以直接“抵達”文本的敘事對象,也即歷史的參與者。這是一種經驗主義的反映式閱讀,類似阿爾都塞所討論的直接閱讀法,可以通過文本直接印證對象的存在。從某種角度看,它最大的問題是未能區分認知對象與現實對象。具體到歷史研究,就是文本記載的人物、事件與實際發生的“過去”,到底是怎樣的關系?如果將兩者視為同一對象,文本似乎可以直達對象。可一旦對兩者進行區分,將前者視作“文本”建構的對象,而非后者——曾經的“事實”,那么我們所面對的“文本”就無法直達對象。它所記述的“過去”,只是第三方作者提供的一種“認知”。誠如,關良被表述為從早期現代藝術到晚期水墨人物畫的“改弦易轍”,就是各種文本完成的“后見之明”,而非他本人的實際選擇。于是,關良作為一個對象,出現了文本認知的“關良”與現實生活中的“關良”。對雙重“關良”的甄別,自然會帶來一個問題:如果無法通過文本直達歷史對象,那么我們又該如何閱讀文本?我們的研究又該指向何處?為了回答這一問題,我們可以借助下圖:

圖中,“閱讀者”通過“文本”直達“敘事對象(歷史參與者)”的實線,正是我們面對文本時,常常發生的一種經驗主義化的理解方式。嚴格說來,它沒有“敘事對象”這樣的概念,而只有“歷史參與者”。“敘事對象”與“歷史參與者”,恰是前述之雙重“關良”。在直達式閱讀中,“閱讀者”將“文本”視為直接可信的證據,從而形成“閱讀者——文本——歷史參與者”的路徑,因此不會對“文本”產生反思。與之相應,文本作為“第三方”的敘事性,自然不會出現在理解的過程中。從某種角度看,經驗主義化的“歷史參與者”對“敘事對象”的遮蔽,使“文本”的第三方提供者(文本生產者)處于隱匿的、不可見的狀態中。這最終導致了閱讀行為的“對象錯亂”:閱讀者認為自己讀到的是“歷史參與者”,其實卻是“文本生產者”所給予的“敘事對象”。那么,怎樣才能克服直達式閱讀中的“對象錯亂”的現象?這就要求我們在“文本”的縫隙中尋找“文本生產者”,將閱讀“文本”的過程,轉化為閱讀“文本生產者”的過程。

不同于直達對象而強調“文本生產者”的閱讀,我們可稱之為“文本再閱讀”。它改變了閱讀的方向,將目標從“歷史參與者”轉向“文本生產者”,并因此重構了閱讀路徑:“閱讀者——文本——文本生產者——敘事對象”。需要強調的是,“敘事對象”看似就是“歷史參與者”,其實卻是“文本生產者”塑造出來的歷史主體,是認知行為生產的“知識”。在新的閱讀路徑中,它用以反向理解“文本生產者”何以塑造如此之認知對象,而非對“歷史參與者”的表達。當目標聚焦于“文本生產者”,關乎“文本”的解讀就會發生相應的轉折:我們無需確認“歷史參與者”的所謂事實,而應在文本縫隙中讀出“文本生產者”的意圖,理解“敘事對象”何以呈現為“如此”的內在機制。毫無疑問,任何文本的生產都基于某種敘事框架,也因此會帶有某種預設的問題意識。正如1938年《新陣地》創刊號對齊白石拒絕賣畫給日本人的“描述”,是迄今所見資料中最早將賣畫行為與民族風骨結合起來的“文本”。如果懸置這樣的事情是否屬實,將目光投諸《新陣地》本身,我們會發現文本的生產者具有一種預設的“視角”:在浙江作為抗戰最前線的時局中,《新陣地》的辦刊宗旨是為了聯合文化藝術界的抗戰力量。“不作倭人畫”的老畫家齊白石,顯然能夠感召“從事文化工作的同志”據守對日抵抗之義務。于是,拒絕賣畫的“齊白石”真實與否并不重要,重要的是在淪陷區堅守民族風骨的老畫家,具有絕對的政治正確性。

晚晴遺民的困境

對現實生活的不適感,是經典話語塑造“文人主體”的副產品。傳統社會結構中,文人被塑造為引領者、楷模,需要道德上的“超世俗”,以建構自身形象的合法性。于是,身處世俗卻不得不超越世俗,成為文人必須面對的生存悖論:疲于應付現實的同時,又要具有“超越現實”的品格、德性。否則,儒家世界提供的“道統”中,他們就不再具備日常秩序的領導者身份,并因此喪失自身的社會化功能與價值。因此,生存現實與理想塑造是中國文人先天的矛盾結構,也自然帶來了情感世界中“不適感”的時常出現。與之相應,兩種充滿隱喻色彩的植物——菊花與薇蕨,分別以“不為五斗米折腰”、“不食周粟”的道德事件為內涵,針對“不適感”展開調節。其實,與其說是調節,莫不如說是催眠——假借菊花、薇蕨的前賢往事,尋找安守落寞的內心力量。表面看,菊花、薇蕨都代表了遠離世俗、避居山林,但其內在邏輯卻截然不同。前者,是常規狀態下的隱逸行為,單純指向世俗日常,塑造了文人“驕傲”的道德操守——不屑于凡塵齷齪的清高;后者是特定條件下自我放逐,針對政權更迭的動蕩歲月,塑造了文人“悲壯”的道德操守——忠于前朝舊主的堅忍。

從某種角度看,菊花是一種“出世”的象征,而薇蕨則是假借“出世”以“入世”。因此,薇蕨所代表的遺民,生存體驗的“不適感”很難獲得“采菊東籬下”的瀟灑,更多的是沉重的漂泊與悲愴。晚清遺民更為如此,因清帝退位并非前朝舊事可比——以和平方式結束千年帝制,是曾經的政治合法性的終結者。這使得晚清遺民成為了歷代遺民中最為特殊的群體,宛如失重的政治孤兒,面對一個無法再以“既有經驗”獲取“自洽身份”的尷尬局面。并且,吊詭之處還在于,象征過去的皇城乃至皇帝仍然存在,仿佛消失了的舊王朝仍然在向他們打開一扇時空之門,以物質方式吸附著他們的忠貞。于是,他們連自我放逐的權力都喪失了,成為漂泊在新時代的陳舊曲目。晚清遺民的悲愴正在此:他們的“薇蕨”沒有綱常社會之倫理需求,因而借以塑造的“道德操守”,無法在新時代成為楷模。加之大清政權茍延于紫禁城,使他們既無法“入世”也無法“出世”,仿佛陰陽兩界游蕩的魂魄。

溥儒《山水》 現藏于北京故宮博物院

溥心畬《憶陳侍郎書畫合卷》

現代主義的困境

在杭州藝專學生丁天缺半個世紀后的回憶中,接手國立藝專的滕固,被描繪成受政治勢力控制而清洗蔡元培體系的“學者校長”。事實果真如此?聯系1938年6月17日為滕固踐行的宴會,滕氏與張道藩、陳立夫的關系,與丁天缺的“回憶”并不吻合。結合滕氏本人的政治生涯來看,丁氏所謂受人控制而清洗教員,似乎只是一種為尊者諱的“修辭”。抑或說,作為學生的丁天缺,對當時藝專高層的權力機制并不了解。但他對滕固“蒞校”后清理師資的回憶,卻符合事實。這場國立藝專的人事動蕩,到底是由張道藩控制完成,還是滕固主動展開,今天已無法確定。但張、滕具有共同的政治背景,判斷他們在處理方式上取得共識,應與事實出入不大。從某種角度上看,無論第二次全國美展還是國立藝專,藝術服務于政治,都是張、滕共同的出發點。身兼黨國官員身份的他們,非常清楚彼時之政治需要——以民族主義為基點的三民主義。林風眠所代表的現代主義,并不符合他們的政治訴求。與之相關的杭州藝專之師資隊伍及教學理念,自然也就成為了需要“解決”的對象。在清理杭州藝專原有的教師隊伍后,滕固即著手改變林風眠的教育理念,將中西繪畫分科設置,并強調教育目標為“增加民族至高之文化,至精之信念。”

值得注意的是,這類“民族主義”話語,并非學理層面的概念運用,而只是響應政治意圖的實用行為。它們時常成為情緒化的空洞宣言,卻又在實踐中具有巨大的控制力,仿佛一種“歷史黑洞”——缺乏內涵卻裹挾了所有人。它們看似方向清晰,卻充滿了“難以明確”的模糊性,并最終淪為“童牛角馬”的政治正確。它們在不斷補丁的過程中,最終成為了世俗權貴掌控的“木偶戲”。令人唏噓的是,充斥著“語言腐敗”的木偶戲,不僅讓張、滕這般迎合政治的歷史人物盡情出演,也牽引著如林風眠這般試圖獨立的人物,不經意地走進劇場,展開“批評與自我批評”:

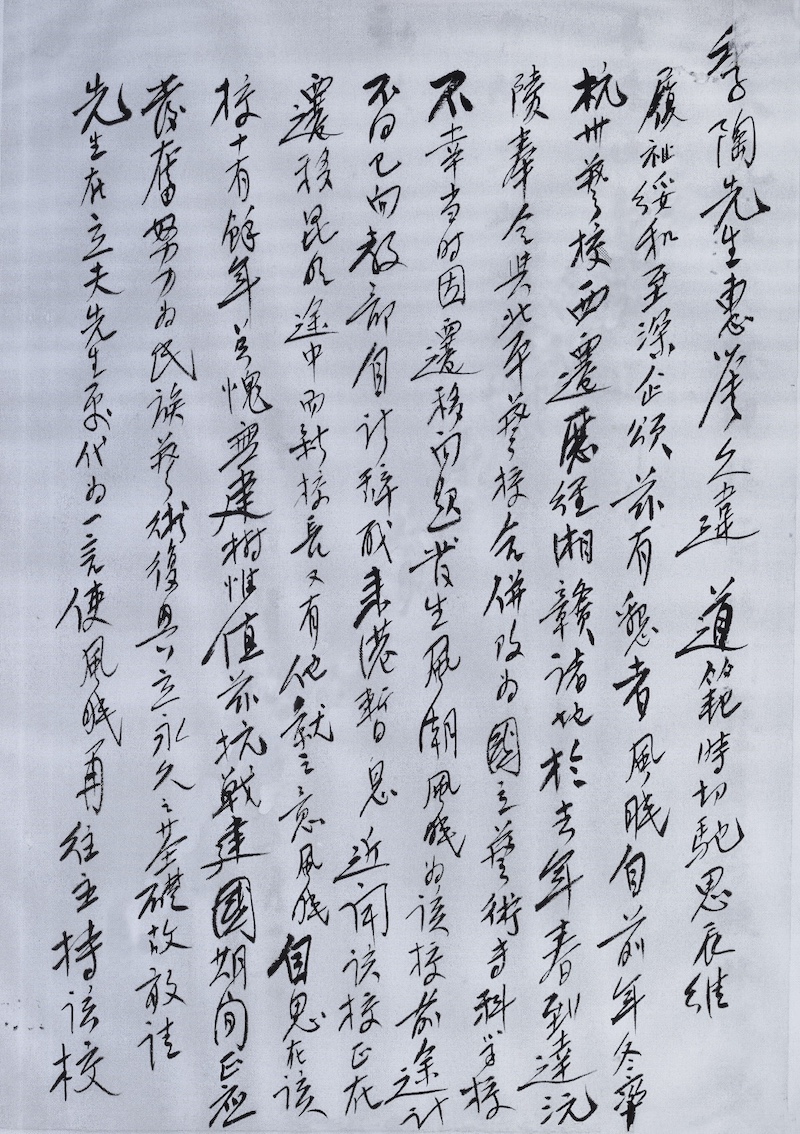

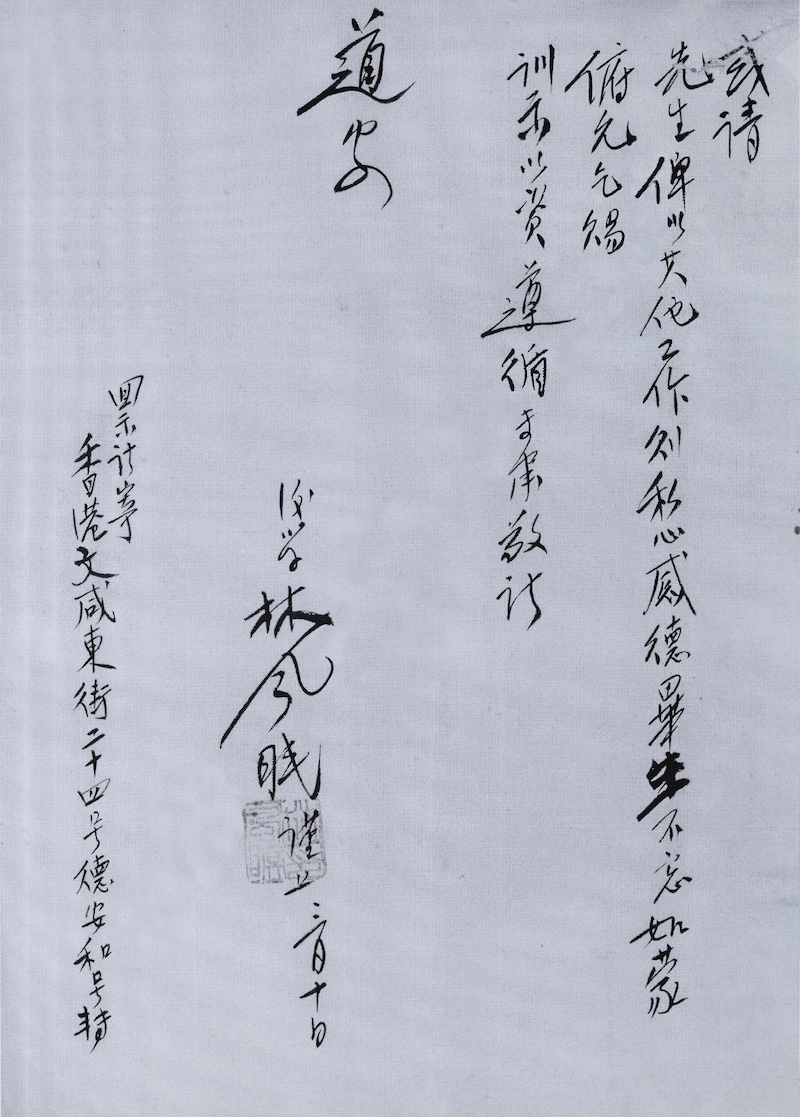

“風眠自思在該校十有余年,總愧無建樹,惟值抗戰建國期間,正應發奮努力為民族藝術復興立永久之基礎。故敢請先生在立夫先生處,代為一言,使風眠再往主持該校。”

林風眠致戴季陶信,現藏第二歷史檔案館

林風眠致戴季陶信,現藏第二歷史檔案館

這封寫給戴季陶的信中,林風眠幾近檢討書的自我批評,最終不得不臣服于戴氏之“三民主義”。站在二十世紀整體的歷史結構中,這封信仿佛一種隱喻,顯現了藝術與政治一體化的歷史邏輯,以及在此邏輯之下精英主義者——林風眠不得不面對的現實碾壓。

汪精衛歸國抵滬時與歡迎者在諸民誼私邸合影(前排右一為汪精衛、右二為張群;二排右一為諸民誼;後排右一為滕固)

《縫隙中的航道——20世紀中國畫家的主體際遇》書影

(本文節選自嶺南美術出版社出版《縫隙中的航道——20世紀中國畫家的主體際遇》一書。)