對話|馬良:探尋照相館與老照片背后的那些人生

該書是藝術(shù)家馬良多年來對照相館歷史文化的梳理,一反常規(guī)地使用了如同故事敘述者的跳躍思維,將枯燥的歷史文本整理出了視角獨特的描述線索,成為圖文并茂的生動讀本。

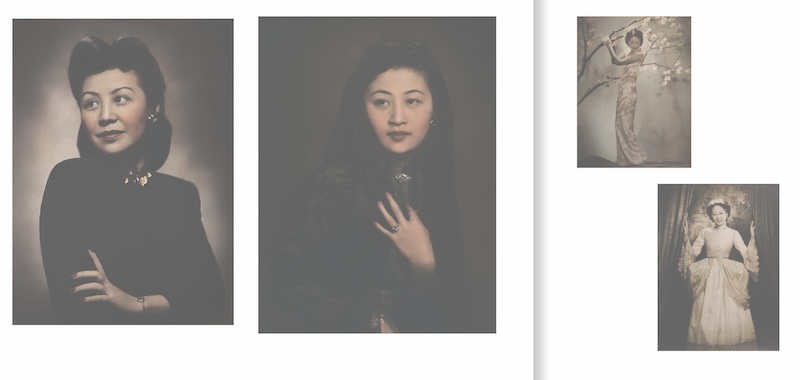

照相館中的人物肖像隨著時代的發(fā)展,產(chǎn)生了不同的風(fēng)格樣貌,記錄了不同時代人們審美的發(fā)展與演變,使人們能夠窺視不同時代所特有的欲望和夢想。澎湃藝術(shù)對話馬良,他認為,書中很重要的一點是談?wù)掌锏娜松皵z影唯一證明了人生的虛無感,這種攝影和人生的矛盾特別打動我。”

馬良,《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》,上海人民美術(shù)出版社出版

難以想象,那個曾經(jīng)開著卡車變身的“移動照相館”游遍大江南北,給1600多人拍照、造夢的當(dāng)代藝術(shù)家馬良,已經(jīng)年過五十;也難以想象,在其粗獷的外表下,文字和內(nèi)心竟是如此細膩豐富。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》也是繼《坦白書》和《人間臥底》之后,馬良出版的第三本文字書。“我們學(xué)美術(shù)的人,大多是感性的,但我后來在研究照相館歷史的過程中,漸漸從理性思考,并通過文字把它們記錄下來。”馬良說。

S形藤椅上,人物正背而坐,讓雙人肖像產(chǎn)生了獨特的形式感。

他記錄下的,不僅是照相館的故事,也記錄了不同時代人們審美的發(fā)展與演變。“他收藏了大量老照片,他把這些進行創(chuàng)作,包括對歷史重新認識和思考——自己對于歷史認識的角度出發(fā)的一個重構(gòu),通過這樣的一個重構(gòu)讓我們再一次感受到了歷史它本身所具有的內(nèi)涵和深度以及這些照片所呈現(xiàn)各種各樣人不同的命運故事。”復(fù)旦大學(xué)新聞學(xué)院教授顧錚說。

馬良在澳大利亞創(chuàng)作中。 黃珺 攝

談《失焦記》:探尋照片背后隱藏的人生

澎湃新聞:新書名為《失焦記——關(guān)于照相館和紙上的人》講述的是照相館和老照片,字里行間包含滿滿的情感,《失焦記》的書名有著怎樣的意味?

馬良:書中有一段文字“人生就是一個不停對焦的過程”,寫完這段后我特別感動。我人到中年,剛送走我的父親,也是孩子的父親,我覺得對父親、對孩子的注視是人生中特別重要的事。

雖然我是個視覺工作者,但很少拍父母親。尤其在父親去世后,我發(fā)現(xiàn)自己拍父親的照片不超過20張,特別慚愧。所以“人生就是一個不停對焦,又失去焦點的過程”是我特別真誠的感受,在擬書名的時候,這句話一直浮現(xiàn),也就成為了這本書的名字。

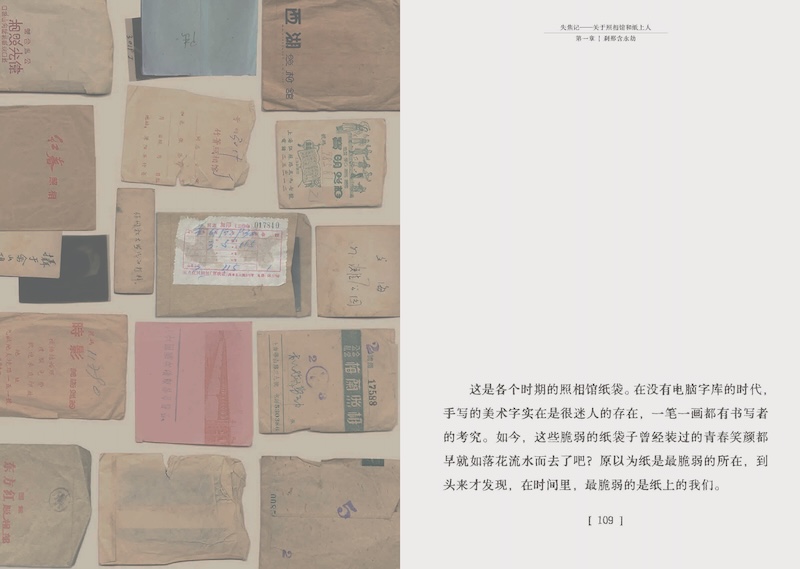

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

澎湃新聞:副標題“關(guān)于照相館和紙上的人”,做如何解讀?

馬良:書中幾乎所有照片都與照相館文化有關(guān)。我喜歡照相館很多年了,在寫作這本書時,我發(fā)現(xiàn)自己無法寫出照相館的歷史,我感興趣的是照片上的人。之所以這些照片能流到我的手上,從某種意義上說,他們流離失所、離開了他們的后人,不知道什么原因就被賣掉了。

我想到和女兒一起看的《尋夢環(huán)游記》,其中一個主題就是,當(dāng)世間沒人回憶你時,就徹底死了,我一下子就想起了我收藏的老照片,有一種強烈的虛無感。我重新審視這些照片,試圖辨別照片中的人到底是誰,其實也是虛妄。但是,這些照片又像某種證據(jù),證明了這個人曾經(jīng)活過,甚至還存有喜怒哀樂、愛恨情仇。所以,寫這本書的時候,就覺得很重要的一點就是要談?wù)掌锏娜松?/p>

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

澎湃新聞:《失焦記》分“剎那含永劫”“紅塵刻畫你的樣子”等八個章節(jié),章節(jié)的框架是如何分布的?你收藏的老照片如何對應(yīng)到框架中?

馬良:這本書來自我過去在美術(shù)館講座的講義,講義一大半在談老照片。講著講著,有了線索和更多的感受,在編這本書的時候就把它分成了八個章節(jié)。

我生于1970年代,我們這代上海人家里總有些老照片,我過去沒當(dāng)回事兒。大學(xué)畢業(yè)后第二份工作是做廣告片的美術(shù)指導(dǎo),工作范疇包括人物造型和場景設(shè)計等。當(dāng)時一個港臺導(dǎo)演要拍老上海,涉及歷史服裝和場景,我去圖書館和書店找了一些資料,但總不是特別滿意,后來我就去了城隍廟福佑路的舊貨市場。當(dāng)時老照片很便宜,我拿著公費買了一大堆(約200張),后來影片的人物造型完全參照照片里的人。片子完成后,這些所謂的創(chuàng)作工具就留給了我,這構(gòu)成了我第一筆收藏,時間大約是2000年前后。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁,民國時期照相館里流行的拍照形式——“二我圖”。當(dāng)兩個自己,一跪一站名為“求己圖”。

自那以后,我開始收藏老照片,有一段時間,我工作室在威海路696號,每個周末八、九點鐘就去城隍廟淘舊貨,估計到了2010年左右,已經(jīng)收藏了上千張老照片了。差不多那時,微博出現(xiàn),我開始在微博上每天分享和解讀一張老照片,聊著聊著,竟然有近二十萬人閱讀,而且從寫自己收的,到寫網(wǎng)上的老照片,寫了好多年。(感覺都過去好久了,大家都已經(jīng)不記得了,其實最早我的微博就是專門寫老照片。)

晚清時期上海福生照相館拍攝的一位女士著古裝的照片,具體人物已不可考,估計是“花國中人”。

后來老照片越來越貴,大概七八年沒再收。到了2017年以后,我又開始關(guān)注,但老照片已經(jīng)很貴了,我少一點、精一點,又漸漸收了一些。直到我父親去世,像是一個契機,我為他整理照片時,我突然特別想寫一本關(guān)于老照片的書。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

澎湃新聞:這些老照片中,最讓您印象深刻的一張或一組照片是哪張?背后有著怎樣的故事?

馬良:有一張照片給我挺大震撼的,大約2006年,我住在威海路,當(dāng)時沒什么錢,所以主要在便宜照片里淘。一天我看到一張照片,老板把它歸為五塊一張,算是殘次品。我拿起這張照片,心里咯噔一下。從照相館的布景、人物發(fā)型和服裝大致可以斷定是辛亥革命之前(1900年到1910年間)拍攝的,之所以被歸于殘次品,是因為照片上人的雙眼、咽喉、小腹布滿針眼。我突然明白,這是“扎小人”,只是照片替代過去的布偶,成為了詛咒別人的工具,當(dāng)時我有種“愛恨都在其中”的強烈感覺。我不動聲色地五塊錢把照片買下來了,后來的收藏中我又發(fā)現(xiàn)三張“扎小人”的照片,我想大約書出版后,大家知道緣由這類照片或者會被關(guān)注,會去發(fā)現(xiàn)照片背后隱藏的故事。

一張購自上海某舊貨市場的清末照片,分明是一場詛咒的證據(jù)。

澎湃新聞:書中以老照片的形式,隱約梳理出照相館、攝影、時代發(fā)展的歷史,比如,其中提到薩沃納羅拉椅出現(xiàn)在20世紀初中國的照相館。但這又不是一本歷史書,你是如何看待攝影與歷史的關(guān)系?

馬良:攝影確實包含著記錄歷史的意味,但我之所以沒把它寫成攝影史,是因為攝影史有著各種闡述方式,不同的視角有著不同的表達,要去真正去研究才能做得好。

鐘器(馬良收藏的老照片中難得留下名字的人)于清末民國交替之時的留影。

所以,我從相對有趣、生動的線索去寫,避開需要特別準確、嚴肅敘述的歷史部分,但是我也因此發(fā)現(xiàn)了很多有意思的東西。比如說,照相館中的椅子,包括文藝復(fù)興薩沃納羅拉椅,還有瓦西里鋼管椅。鋼管椅是在改革開放,甚至宜家進入中國后,才出現(xiàn)在中國人的生活中。但在老照片里,我獲知鋼管椅曾經(jīng)來過中國,并成為照相館的常設(shè)道具,只是后來一度消失。這種變化,也折射出國家和民族的發(fā)展。

出現(xiàn)在民國時期美人畫上的鋼管椅

照相館照片中,出現(xiàn)的鋼管椅

照相館照片中,出現(xiàn)的薩沃納羅拉(Savonarola)扶手椅

照相館照片中,出現(xiàn)的薩沃納羅拉(Savonarola)扶手椅

就當(dāng)時照相館而言,我覺得市場特別重要。清末攝影剛到中國時,很多照相館為了競爭提出一些新拍法,把國外一些成功手段用到其中,但又要與中國人的生活息息相關(guān)(一邊“拿來主義”,一邊結(jié)合中國文化)。比如,中國人很忌諱拍胸像,所以早期胸像照片很少。但為了照相館的生意更好,也做了各種可能性的嘗試,留下了很多有意思的照片。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

但到了集體主義時代,照片中人的服裝都一樣,男性的中山裝,無論是灰色、黑色、藍色,在黑白照片中都是一個色調(diào)。正如整個國家強烈的整體性,希望每個人都成為“螺絲釘”,不追求個性。到了改革開放初期,雖然有新的東西出現(xiàn),婚紗照也有了變化,但還是有一些模式化。就像我搜集的照片來自不同照相館,但是人的動作差不多。再往后,人們開始追求個性,在照片里也漸漸地反映出來,之后的照片越來越好玩。

1957年拍攝于上海同孚照相館,“市民掃盲班”的結(jié)業(yè)典禮紀念照。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

澎湃新聞:如今,我們在網(wǎng)紅經(jīng)濟的影響下,審美有著趨同的趨勢,在照片中“打卡”同款,這一現(xiàn)象如何解讀?

馬良:這是比較有意思的點,我之前沒有仔細想過。目前看法是,這與攝影技術(shù)的發(fā)展有關(guān),照片最早在照相館拍,或找攝影師朋友拍。無論如何,相機背后往往是攝影師,他為拍攝者服務(wù),為拍攝者設(shè)計光線和動作,再調(diào)節(jié)相機,服務(wù)于被拍攝者,讓其滿意。

但自從有了手機攝影,照相貌似可以服務(wù)于自我了,但事實上,拍照片的同時,更多想到的是別人怎么看。在意別人覺得你生活得好不好、漂不漂亮、減肥有沒有成效、是不是健身達人……漸漸地,照片成為了給別人看的一個東西,攝影服務(wù)對象和角度完全變了,攝影的角度也變了。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

澎湃新聞:書中包含了很多老風(fēng)景照片,風(fēng)景照對于當(dāng)時的人有何意義?

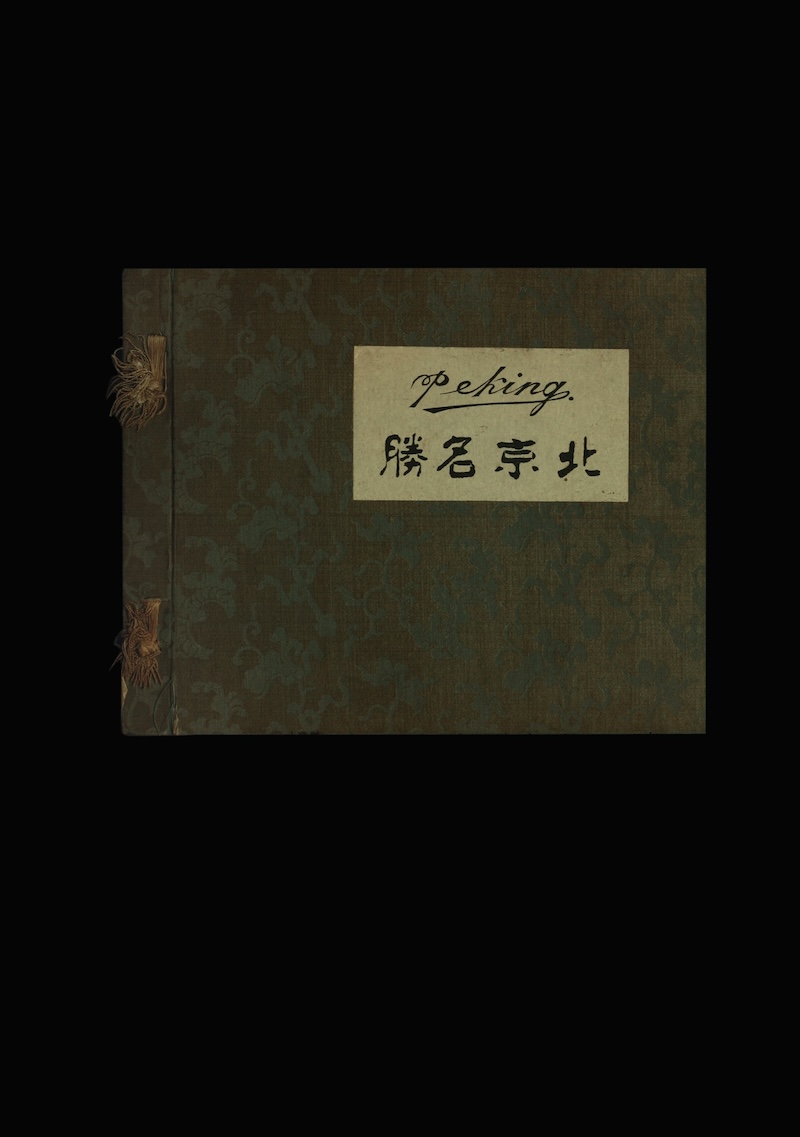

馬良:我本書里的大部分風(fēng)景照也來自以前的照相館,是一種商品照,其目的是給當(dāng)時旅游者留念。當(dāng)時大多數(shù)人沒有相機,比如游覽西湖,會買一些風(fēng)景照留念,再裝裱掛家里。

中國過去的椅子,椅背的鏡心會鑲嵌云石。我之前在舊貨商店看到,鏡心里有一張風(fēng)景照并配上了玻璃,或可以說明這些照片漸漸成為了生活或裝飾的家具。

兆芳照相館出品的上海風(fēng)景明信片,兆芳照相館位于南京西路647號,是民國時期上海照相館中開業(yè)經(jīng)營時間最久的老字號。

最早的風(fēng)景照與中國山水畫有關(guān),我們過去總認為中國畫是寫意的,在重巒疊嶂中留白。后來我成為了攝影師,走過很多名山大城,發(fā)現(xiàn)中國畫也是寫實的,有時山中氤氳的水汽能對應(yīng)到水墨的感覺。我相信,最早來到中國的外國攝影師,可能本身對中國文化有興趣,他們對中國風(fēng)景的理解是山水畫,并用照相機去營造,所以,早期很多照片與中國傳統(tǒng)繪畫特別像,尤其是構(gòu)圖和黑白關(guān)系特別美。

1906年,山本贊七郎將旅居中國拍攝的部分照片結(jié)集出版的影集《北京名勝》(圖為1909年再版)

山本贊七郎拍攝的北京崇文門

澎湃新聞:書中也包含很多老建筑照片,不少是來自西方攝影師的拍攝,對應(yīng)到《錯綜的視線:早期攝影在東亞(1850年代—1919年)》文集中提到的“來自西方的視線伴隨著征服和殖民野心,同時又包含著傳教熱情和對于新知識的渴望等各種各樣的欲望”等觀點,你對這些來自西方“他者”視角的作品如何解讀?

馬良:很多早期來華的攝影師,后來在中國文化史上被遺忘了。我讀書時,在美術(shù)學(xué)院我看過大量的資料,但其中沒有外國人拍中國的老照片,大概十年之前,突然得到了很多資料,我當(dāng)時挺震撼的,原來很多年前有很多外國攝影師在中國留下了很多特別好的照片,只是在2000年之后才陸續(xù)被看到。他們作為最早掌握攝影術(shù)的人,帶著照相機留下了很多特別重要的圖像史料,這些照片很有研究意義,把曾經(jīng)的時代清晰地呈現(xiàn)在我們面前。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

談老照片與創(chuàng)作:我不想拍美,我只想拍那個人

澎湃新聞:新書中流露著老照片和記憶的主題。作為一個視覺藝術(shù)家,您如何在這些老照片中找到靈感?是否有某些特定的照片或記憶激發(fā)了您對于影像敘事的思考?這個挖掘記憶的過程對于您來說意味著什么?

馬良:很多年前就開始用老照片作為創(chuàng)作主題,2008年,我的作品《白色上的白色》就用到了當(dāng)時西北旅行買的一批老照片,大部分來自蘭州和西寧的舊貨市場,這些照片,部分有文字檔案搭配。我發(fā)現(xiàn)照片中的人,很多是內(nèi)地支援邊疆的年輕人,他們在1949年后,響應(yīng)支援邊疆的號令。那么這些人后來他們的命運是什么?其實都不知道。

書中馬良收藏的,一張拍攝于蘭州某照相館的照片,照片中的人,用理想的身份去理想的城市做了一次出差旅行。

有一些照片來自當(dāng)時蘭州監(jiān)獄的檔案,我對這些人的命運特別好奇,但是我完全不可能知道他們是誰,當(dāng)我看到這些人臉的時候,突然有一種強烈地“存在”的疑問。我想有時往回看,我們有一代或者幾代人是被遺忘的,或者說他們沒有被名正言順地提及,當(dāng)時《白色上的白色》是緬懷他們,但是無法知道他們具體是誰,于是也就成為了一個時代中人的群像。

馬良2008年作品《白色上的白色》

馬良2008年作品《白色上的白色》

之后,就到了《移動照相館》。《移動照相館》等于說是復(fù)刻了我收藏老照片的形式。當(dāng)時是2012年,與我共同創(chuàng)作的那批人大部分是“80后”,我們配合得特別好,用創(chuàng)作形式進行了一場場生活的慶祝,每個人都帶著自己的命題來到“移動照相館”,留下照片,這個作品拍了大約1600個家庭的照相館照片,當(dāng)然這是我模擬的一個復(fù)古照相館。

馬良作品《移動照相館》

再往后,是《青梅竹馬照相館》,這是用別人的老照片進行再創(chuàng)作的作品,可能也是有點照相館的意味。我覺得我對攝影本身不是很有研究,但攝影與人的生命和存在有關(guān)。我們常常說攝影是一種記錄、是存在的證明,但時間久遠后,看著一個不知名的人拍的另一個不知名的人,突然覺得又特別虛妄,似乎什么也證明不了,攝影唯一證明了人生的虛無感,這種攝影和人生的矛盾特別打動我。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

澎湃新聞:就像你剛剛提到的《移動照相館》、《青梅竹馬照相館》,其中流露出一種懷舊與夢幻交織的情感,這與你的個人成長經(jīng)歷有著怎樣的關(guān)系?

馬良:我們這代人小時候很窮,我30多歲趕上中國的蓬勃發(fā)展。一方面這種高速發(fā)展會讓人產(chǎn)生失重感,我有時感到找不到自己,所有的創(chuàng)作都是因為這種困惑而產(chǎn)生的。

比如說,我在城市里拍的那些夢幻的照片,這種所謂的夢幻其實因為模糊,但又想要它更美好,又不知道它到底怎么回事,然后就產(chǎn)生了一種超現(xiàn)實的幻覺,我希望模擬精神型的一些東西。

其實我作品里很重要的線索,大家可能沒注意到。我所有作品幾乎都是居中構(gòu)圖,人永遠在中間,不同于攝影課程講到的黃金分割構(gòu)圖。

在照相館構(gòu)圖中,人永遠是主角、在照片的中心點,也特別像舞臺上的獨角戲,人一定站在正中間,所有燈都打到他身上。一個人在照相館,他一定是鏡頭的中心點。我不想拍美,我只想拍那個人。這種強烈的意識,變成了我的創(chuàng)作方式。

馬良作品《移動照相館》

我在收藏照片中,經(jīng)常看到“萬象照相館”,這是上海老牌照相館,在南京路靠近吳江路路口。我小時候就在吳江路長大,我家后門與萬象照相館后門相距十幾米。每天放學(xué),我就看到照相館師傅進進出出,我童年所有的照片都在萬象照相館拍,我也經(jīng)常會從后門竄到照相館里看看。后來我收照片,只要看到“萬象”,就把它買下來。其實,這也是照相館與童年經(jīng)歷的一些交織。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

更重要的交織是我的父親母親都是戲劇工作者,我經(jīng)常覺得攝影在某種意義上是一種普通人的戲劇。這本書里頭也提到了這個。在過去那個貧瘠的時代,照片往往就是一個人的戲劇,我們在照相館里演著更好的自己。生活困頓的時代,照相館的背景是冰箱、彩電、高級沙發(fā),營造出人們渴望的生活。那時,我們家里其實啥也沒有,但照相館拍的照片就顯得特別美好。我覺得照相館里呈現(xiàn)了人間另外一種戲劇,也就是書里提到的“在照相館做夢”。

馬良作品《世界先生的肖像》2019-2020

澎湃新聞:你的作品呈現(xiàn)出對攝影與布景的交織運用,擅長在影像中融入敘事性和戲劇性,攝影的發(fā)展對你的創(chuàng)作有何啟發(fā)?在當(dāng)代攝影中,影像敘事逐漸成為一種主流趨勢。您如何看待這一現(xiàn)象?經(jīng)過多年的創(chuàng)作實踐,影像敘事的表達方式是否發(fā)生了新的變化?

馬良:剛進入攝影領(lǐng)域的時候,我的職業(yè)是廣告片導(dǎo)演,所以下意識或者說唯一的手段就是把工作經(jīng)驗用到創(chuàng)作中,我的作品就像捕捉一個小小的電影或戲劇片段,也因此這些照片剛出現(xiàn)的時候,引起了攝影圈很大的討論,說攝影怎么可以這樣拍?攝影不應(yīng)該拿個照相機在馬路上,去抓拍現(xiàn)實。當(dāng)時中國攝影師看到的是布勒松、馬克·呂布,認為攝影一定是寫實的、是決定性瞬間,所以我的照片,很多人批判說是劇照,不是攝影。

2015年,馬良在廣東汕頭記錄的一家照相館的櫥窗,如同一方凝固的時間魔盒。

那時,我一方面做這些所謂毫不寫實、完全是內(nèi)心化的創(chuàng)作;另一方面,我對紀實攝影產(chǎn)生了很大的困惑。我就去書上了解,結(jié)果發(fā)現(xiàn)原來攝影最開始全是戲劇。這是快門時間(剛開始攝影拍一張照片都是幾十秒鐘,最長的時候可能一兩分鐘)決定的,不可能抓拍。攝影史上大量早期照片,都是擺拍,是攝影師和被拍攝者進行的一場互動。而過去我們了解的攝影史。是斷章取義的歷史,只看到了靠近我們的二三十年。

早期照相館中,會有一種金屬支架,藏在被攝影者的背后,提供一個固定支點,支撐著人物的頭部不移動。

在我看來,攝影永遠都是假借著“寫實”的名頭,被各種利用、各種遺忘,這種所謂的“寫實”功能我覺得并不重要。

如今,紀實攝影逐漸被手機攝影取代,過去攝影師的責(zé)任之一,就是去觀眾去不到地方拍攝觀眾看不到的畫面,但現(xiàn)在因為互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)生,手機甚至到了原始人手中,這改變了所謂的紀實攝影的可能性,攝影更多成為了作者表達工具,或敘事、或抽象、或思考性的作品,成為這個時代的創(chuàng)作。

《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》內(nèi)頁

澎湃新聞:從傳統(tǒng)攝影到數(shù)碼影像,再到AI,您認為這些技術(shù)變化如何影響了您的創(chuàng)作手法?攝影技術(shù)演變對當(dāng)代藝術(shù)家的影響是怎樣的?如何在技術(shù)飛速發(fā)展的時代保持其情感與人性的表達?

馬良:技術(shù)革新讓手法不斷變化,AI一出現(xiàn),我就嘗試使用AI圖像創(chuàng)作,雖然沒發(fā)表過作品,但我一直在用,覺得很顛覆。

最早拍攝的時候,我很希望利用各種手段讓作品顯得不同于以往的視覺經(jīng)驗。比如,以前拍一張所謂的超現(xiàn)實主義攝影,需要很大的工作量,去借服裝、找道具、找場景,還要帶一個攝制組打光,再去到很遠的地方,最后可能就得到幾張照片。現(xiàn)在我在電腦前通過指令,一天我可以得到三五十張,雖然有一些細節(jié)可能沒有攝影真實,但得到讓觀眾驚奇的效果是一樣的。

時代和環(huán)境改變了,創(chuàng)作一定會有所改變,也必然會改變我的工作方法。我現(xiàn)在就比較少去拍這種特別復(fù)雜場景的作品,同樣我最近一年多,一直在用所謂傳統(tǒng)攝影方式在抓拍,后期也就是在照相機里設(shè)定一個濾鏡,我覺得也挺好。

我覺得藝術(shù)應(yīng)該是逆反的,在大家都做技術(shù)攝影的時候,我覺得應(yīng)該有新的觀察角度,在作品中呈現(xiàn)奇特的視覺經(jīng)驗。那么,當(dāng)視覺的奇特變得唾手可得,那是不是要重新去尋找永恒、以及更為真誠而疼痛的東西,而不是新奇的體驗?

在攝影史里,照片館最早出現(xiàn)的時候,是一間帶玻璃頂?shù)姆孔印?/p>

注:該書邀請了德國萊比錫“世界最美的書”、中國最美的書獎獲得者潘焰榮擔(dān)當(dāng)整體設(shè)計。10月22日晚,馬良和潘焰榮將在朵云書院·旗艦店對談。《失焦記:關(guān)于照相館和紙上人》線下活動還包括,“照相館的故事——攝影還小的時候”(10月25日,上海圖書館東館,馬良、楊威、王驊)、“照相館的故事——從歷史到當(dāng)代”(11月2日,百新書局,馬良、顧錚)